Panorama Económico Latinoamericano – Del 26 de febrero al 4 de marzo de 2025

El litio boliviano: entre geopolítica y sabotaje

Edmundo Juan Nogales Arancibia

En 2019 el país perdió su primera oportunidad de concretar el negocio del litio debido a las movilizaciones que tuvieron como principal actor al Comité Cívico Potosinista (Comcipo) contra el contrato con un consorcio alemán. Seis años después, resurge un intento –también impulsado por Comcipo– de anular los acuerdos con empresas chinas y rusas. ¿Qué sucederá esta vez?

El litio se debate entre intereses geopolíticos y el sabotaje interno, con actores nacionales y regionales que buscan obstaculizar los intentos del Estado de industrializar este recurso. Estas tensiones han escalado desde acciones violentas y discursos de intolerancia (desde 2019) hasta el sabotaje en la Asamblea Legislativa (desde 2023). La consecuencia más clara: el retraso de Bolivia para ingresar al mercado internacional del litio.

Los intereses geopolíticos quedaron expuestos cuando Laura Richardson, representante de los Estados Unidos, manifestó el interés norteamericano en controlar este recurso que es estratégico para la transición energética. Para Washington el avance de empresas no estadounidenses (alemanas en 2019; chinas y rusas hoy) amenaza su hegemonía sobre un mineral cuyas mayores reservas globales yacen en el “triángulo del litio” (Chile, Argentina y Bolivia).

Por otro lado, la derecha local mostró su lado más violento en 2019 al articular grupos irregulares –con escudos y armas improvisadas– en las protestas de Comcipo. Aquel 3 de noviembre, una semana antes del golpe, lograron anular el decreto que permitía la entrada de una empresa alemana.

Estas movilizaciones replicaron tácticas usadas en Potosí en paros previos de Comcipo, como golpear postes de luz para generar sensación de caos y proyectar una imagen de debilidad estatal para mantener paz y orden. Hoy resurgen prácticas similares a las de 2019, como los jóvenes encapuchados con escudos de turril vistos en Potosí este pasado 10 de febrero.

Si en 2019 primaron la polarización y la violencia, desde 2023 se suma un nuevo actor: el bloque autodenominado “radical” de la Asamblea Legislativa que termina siendo parte del sabotaje. Este bloque no solo rechaza los contratos de litio, sino que promueve una polarización similar a la que sufrió el propio MAS cuando la crisis de 2019.

Un hecho alarmante son los llamados de asambleístas “radicales” a “identificar traidores” en Potosí que aprobaron los contratos. Esto podría exponer a dichos legisladores no solo al repudio, sino a la violencia en un Potosí agitado por la extrema derecha. La estrategia recuerda a la censura y “muerte civil” impulsada contra el Movimiento Al Socialismo (MAS) durante la Asamblea Constituyente, o la persecución política tras el golpe de 2019.

Hoy estos ejes se articulan en una campaña digital masiva contra los contratos de litio. Solo con el hashtag #Litio en TikTok, en la última semana, se publicaron cerca de 400 videos con 8,6 millones de reproducciones en días recientes, superando ampliamente el alcance de semanas anteriores y mostrando una campaña sostenida y organizada en esa red social.

Estamos ante una campaña que fusiona intereses geopolíticos y de sabotaje. El resultado podría ser otro retraso en la industrialización del litio, un lujo que Bolivia ya no puede permitirse: el país perdió el boom de precios de $us 80 mil por tonelada de 2022 (hoy ronda los $us 12 mil).

Aquel rezago no solo perjudica económicamente al país, sino que plantea riesgos para su estabilidad democrática. La campaña no solo debe desmentirse, también es necesario un análisis urgente por sus consecuencias en la paz social y en el sistema democrático a causa de los mecanismos de polarización e intolerancia que van desarrollando

Argentina: la entrega del Banco Nación como prueba de sumisión

Horacio Rovelli

Horacio Rovelli

Tras la estafa de la criptomoneda $LIBRA y sin actividad en Wall Street por el feriado del día lunes 17 de febrero de 2025, el Merval (Mercado de Valores de las Bolsas de Comercio de la Argentina) se derrumbó un 6,6% en dólares y los bonos cayeron hasta un 3%, mientras los distintos dólares paralelos superaron los 1.200 pesos en todas sus cotizaciones.

El martes 18, en la Bolsa de Nueva York, los que derraparon fueron los precios de las acciones de empresas argentinas que cotizan en ese mercado y de los ADR (American Depositary Receipt) argentinos (un certificado que respalda el depósito en un banco estadounidense de acciones cuyas sociedades fueron constituidas fuera de ese país; en este caso son de la Argentina, de manera de poder transar las acciones como si fueran cualquier otra de dicho mercado). La baja de precio fue de gran magnitud y la pérdida en conjunto, al finalizar ese día, superaba los 3.000 millones de dólares.

Pero el miércoles 19, el banco de inversión estadounidense Goldman Sachs elogió la disciplina fiscal del gobierno, mientras que el Bank of America comunicó “su sentimiento positivo” respecto a los activos argentinos.

El jueves 20 a primera hora Javier y Karina Milei viajaron a los Estados Unidos a una Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), que se realizó desde el 19 hasta el 22 de febrero, como si nada pasara, pero antes de embarcar, Javier Milei firmó el Decreto 116/25 que convierte el Banco de la Nación Argentina (BNA) en sociedad anónima.

El BNA representa la mitad de los depósitos que captan los diez primeros bancos privados del país, posee 721 sucursales en territorio argentino (entre ellas en la capital de cada provincia y es el que distribuye la coparticipación de impuestos), más otras diez sucursales en Bolivia; Brasil; España; Asunción, Concepción, Encarnación y Villarrica en Paraguay; Miami y Nueva York, Estados Unidos, y Montevideo, Uruguay, además de una oficina representativa en Pekín, China.

El Decreto 116/25 firmado por Milei en el marco del DNU 70/23 que, por un lado, le quita al BNA la exclusividad de recibir los depósitos judiciales de los tribunales nacionales de todo el país y, por otro, elimina el tercer párrafo del artículo 9 de la ley 23.696 de reforma del Estado, en el que específicamente se indicaba: “Exceptuase de la declaración de ‘sujeta a privatización’ al Banco de la Nación Argentina, el que deberá continuar su actividad como institución bancaria de propiedad del Estado nacional”.

El gobierno aduce que la sociedad del Estado era una figura jurídica que daba privilegios tales como una descapitalización permanente sin riesgo de default (que nunca pasó en 134 años de vida del banco), lo que obligaba a seguir fondeando a pesar de la ineficiencia.

Es más, hablan de darle mayor eficiencia a través del aporte del capital privado, pero podrá ser más eficiente (más rápido) pero no más eficaz, porque el Banco de la Nación Argentina es y ha sido, con todos los gobiernos, el principal factor de créditos para el pequeño y mediano productor del campo y de las economías regionales, y para las pequeñas y medianas empresas de todo tipo. La lógica del capital privado es hacer negocios con el gran capital y, en esa lógica, lo harán cotizar sus acciones en las bolsas del mundo y de esa manera facilitarán su captación por el capital financiero de Manhattan.

Javier Milei, acusado de estafa en los Estados Unidos, lleva como prenda de rendición y de sumisión la entrega del Banco de la Nación Argentina, así como propicia pagar el absurdo juicio de la familia Eskenazi-Burford Capital a YPF S. A., en el juzgado del distrito sur de Manhattan, de la jueza Loretta Preska, por 16.099 millones de dólares más costas e intereses.

Milei y su gobierno se subordinan al poder económico de Manhattan y pagan con el patrimonio nacional.

No bien se inició este gobierno, la Unión Industrial de Santa Fe, con fecha 3 de enero de 2024, en un comunicado firmado por los ingenieros Hugo Raimondi y Federico Milia, presidente y secretario respectivamente, se opuso totalmente a la idea de abrir el capital de la banca pública al sector privado. El comunicado de la UIA de Santa Fe dice: “Con el argumento de la responsabilidad patrimonial de sus casas matrices, los bancos extranjeros en la última década se apoderaron de una gran parte del rentable negocio financiero de nuestro país.

Este proceso fue posible gracias a acciones explícitas del gobierno nacional que obedecieron a requerimientos de organismos multilaterales de crédito y que supuestamente eran funcionales al objetivo de dar solvencia al sistema bancario argentino. Rechazamos rotundamente la apertura a capitales privados del Banco Nación, porque impediría que este continúe desempeñando el rol actual y porque supone la posibilidad de poner en remate el 58% de las tierras productivas que garantizan los créditos tomados con el banco del Estado nacional”.

Es claro que Javier Milei fue partícipe necesario en la estafa de la criptomoneda $LIBRA, lo que quedó demostrado cuando publicó un tuit a las 19:01 del viernes 14 de febrero de 2025, en el que informó de dicha criptomoneda y difundió el link del contrato, que es la única manera de poder comprarla y venderla a través de la plataforma Solana.

Dice que lo hizo a título personal, pero su cuenta tiene un tilde gris que identifica a las cuentas de organizaciones gubernamentales o a funcionarios públicos. A diferencia del tilde azul, que significa que una cuenta tiene una suscripción paga en X (la empresa de Elon Musk, anteriormente denominada Twitter), la insignia gris se otorga gratuitamente a quienes cumplen con los requisitos de elegibilidad de la plataforma y su identidad es verificada por X.

Según The Solana Post, la operación afectó a 74.698 personas, que perdieron más de 286 millones de dólares. En el detalle, se indicó que hubo 71.369 personas que perdieron hasta 10.000 dólares, 2.409 perdieron entre 10.000 y 50.000, 438 perdieron entre 50.000 y 100.000, 318 perdieron entre 100.000 y 250.000, 87 perdieron más de 250.000, 52 perdieron más de 500.000 y 25 perdieron más de 1.000.000 de dólares. Hubo argentinos entre los perdedores, pero también ciudadanos de otros países, fundamentalmente de los Estados Unidos.

En los Estados Unidos, la Securities Act de 1933 y 1934 castiga la promoción engañosa de activos financieros (pump and dump schemes o fraudulent securities offerings). $LIBRA fue ofrecida como inversión a ciudadanos estadounidenses y resultó en pérdidas, y por ello importantes estudios jurídicos patrocinan la demanda contra Javier Milei.

La inmunidad soberana generalmente protege a los jefes de Estado de actos oficiales, pero no de acciones privadas, y acá viene el problema, dado que esos estudios van a demostrar que:

- Hubo uso de recursos oficiales para la promoción.

- Los funcionarios retuitearon desde cuentas gubernamentales.

- El gobierno argentino tomó acciones concretas que beneficiaron la estafa.

Si estos puntos se prueban (y estamos hablando de la Justicia estadounidense que tiene jueces como Loretta Preska), el Estado argentino podría ser demandado bajo la excepción comercial de la Ley de Inmunidad Soberana (FSIA) en Estados Unidos, lo que permitiría juicios en tribunales estadounidenses.

El FMI, las reservas internacionales y el ajuste fiscal

El mismo día que se grabó la entrevista acordada entre Javier Milei y TN con su periodista Jonatan Viale, el ministro Luis Caputo, horas más tarde en el canal A24, anunció que en enero de 2025 se alcanzó un nuevo superávit primario y financiero, al obtener un nivel de recaudación superior a los gastos. En ese contexto, afirmó que las autoridades del FMI “están gratamente sorprendidas” con todo lo que han hecho”. “Es la primera vez que se topan con un país que presenta metas más estrictas que las que pedían ellos; encima sobrecumplimos”, sostuvo.

Al respecto, señaló que hay un “apoyo de toda la línea del board (el directorio) y de su directora general”. Si bien el ministro no precisó el volumen de fondos en discusión, aseguró que va a ser “suficiente” para recapitalizar el Banco Central, sin que implique supuestamente un aumento del nivel de deuda. Y con el pretexto de preservar el superávit fiscal, rechazó un aumento del bono a los jubilados de 70.000 pesos, que está congelado desde marzo de 2024.

Los dólares del FMI se utilizarían para que el Tesoro cancele letras intransferibles en manos del BCRA, por lo que la deuda dejaría de ser intra sector público para pasar a ser un pasivo con el FMI.

Podemos asegurar con toda certeza que Caputo falta a la verdad:

- El superávit fiscal del año 2024 nacional fue de 10,4 billones de pesos, pero se colocaron títulos que capitalizan intereses (Lecap, Boncap y LeFi) por 14,1 billones de pesos durante el año pasado; por ende, de no ampliar la deuda por este medio (capitalizando intereses para abonarlos al vencimiento del título público), no se hubiera conseguido dicho superávit y este hubiera trocado a déficit fiscal. Lo mismo hicieron en enero de 2025, cuyo resultado fiscal base caja fue de 2,4 billones de pesos, pero se colocaron Lecap y Boncap por 3,3 billones de pesos.

- El gobierno de los Hermanos Milei no cumplió con el aumento de las Reservas Internacionales del BCRA del IV trimestre 2024; se había acordado que se incrementaban en 9.200 millones de dólares y dista de alcanzar esa suma, porque el gobierno dilapidó el 20% de las exportaciones al permitirle a los exportadores liquidar sus ventas fuera del dólar oficial (en el mercado CCL) que en la jerga se denomina “dólar blend”. En el año 2024, las exportaciones fueron por 79.721 millones de dólares.

- Las declaraciones de la vocera del FMI, Julie Kozack, del 6 de febrero de 2025, fueron claras: se está conversando con la Argentina para aunar criterios en cuanto a la política cambiaria y la recomposición de las reservas internacionales del BCRA (el mismo gobierno reconoce que las reservas netas son negativas). Aunar criterios de la política cambiaria significa para el FMI que la Argentina deje de fijar el incremento mensual del dólar y pase a una banda de flotación, donde el piso es la actual paridad (1.088 pesos) pero que el techo sea el precio del CCL (1.218 pesos).

- Si no hay una presión del Presidente Donald Trump, el FMI exigirá, antes de girar una moneda, que se acuerde un programa común donde los técnicos del FMI participen en las decisiones de política fiscal, monetaria y cambiaria.

Por último, el ministro Caputo, que nombró a su ex broker Fernando Bearzi en la ANSES, el mismo lunes 17 de febrero, apenas abrió la rueda bursátil, ordenó al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) que haga compras masivas de acciones y de bonos para atenuar el derrape de títulos y acciones tras la crisis de $LIBRA.

El trasfondo

Que falten a la verdad con la negociación del FMI, que utilicen el patrimonio de los jubilados y pensionados para frenar la crisis provocada por la estafa de la criptomoneda $LIBRA (mientras se los reprime por protestar porque no reciben medicación de PAMI y para que les aumenten sus magros haberes), que continúen ajustando en el gasto previsional, en los subsidios a la energía y al transporte, que paralicen la obra pública, todo eso no es suficiente y ofrecen negocios al capital más concentrado.

Milei quiso financiarse con la criptomoneda, pero fue estafado por ignotos personajes, demostrando que dista de ser una persona sensata y escrupulosa, no respeta ni la Constitución nacional, ni las leyes, y que no sabe que es Presidente de la República Argentina, ni sabe de economía y menos de gobernar un país.

Los que financiaron su campaña (principalmente el grupo Eurnekián, los Rocca de Techint y el grupo Clarín con Héctor Magnetto de coordinador) han hecho mucha plata con este gobierno, pero saben que Milei responde cada vez más al capital financiero de Manhattan y a Marco Rubio (secretario de Estado de los Estados Unidos), de allí que TN haya puesto en YouTube la parte de la entrevista en que Milei le dice al periodista si siguió las preguntas que le habían enviado (y dijo que sí, las de Karina Milei, las de Manuel Adorni y las de Santiago Caputo), y también que se haya filtrado la interrupción de este último para que se anule la pregunta de si era su cuenta personal o la de la presidencia.

El poder económico local, en caso límite de llegarse a una Asamblea Legislativa para destituir a Javier Milei, tiene un amplio espectro de gobernadores, senadores y diputados a su favor para ponerlo en su lugar. El capital financiero de Manhattan que tiene sus agentes en el país, por ahora, no tiene más fiel que Milei.

* Licenciado en Economía, profesor de Política Económica y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica. Analista senior asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).

Brasil: previsión de crecimiento al 2,3% y una inflación de 4,8%

El Gobierno brasileño rebajó el jueves su previsión de crecimiento económico para este año al 2,3% debido al impacto del endurecimiento monetario en curso y elevó sus perspectivas de inflación, aunque sigue proyectando un escenario más optimista que el del mercado.

La Secretaría de Política Económica del Ministerio de Hacienda prevé ahora que los precios al consumo aumenten un 4,8% este año, frente a la previsión anterior del 3,6% de noviembre, cuando pronosticó que el crecimiento del PIB alcanzaría el 2,5% este año.

Esto supondría una ralentización con respecto al crecimiento económico estimado del 3,5% para 2024. Los datos oficiales del PIB se publicarán a principios de marzo.

La inflación de este año se verá «afectada por los efectos retardados de la depreciación de la moneda y la inercia (inflacionaria)», dijo la secretaría.

La mayor economía de América Latina tiene como meta una inflación del 3%, con un rango de tolerancia de 1,5 puntos porcentuales en cualquier dirección, lo que significa que el Gobierno espera que la inflación esté por encima del límite superior por segundo año consecutivo. En 2024, la inflación alcanzó el 4,83%.

A pesar de las perspectivas más modestas para la actividad económica y las previsiones de inflación más exigentes, las proyecciones del Gobierno siguen siendo más optimistas que las del mercado.

Los economistas del sector privado encuestados semanalmente por el banco central esperan que el PIB crezca un 2,03% este año, con un aumento de los precios al consumo del 5,58%.

El Banco Central ha subrayado que la economía, que ha superado sistemáticamente las expectativas, necesita desacelerarse para aliviar las presiones inflacioniarias.

El jefe del banco central, Gabriel Galipolo, subrayó el miércoles que los responsables de política monetaria se tomarán todo el tiempo que sea necesario para evaluar si esta tendencia al enfriamiento se ha consolidado.

El Banco Central subió las tasas de interés 100 puntos básicos a finales de enero, hasta el 13,25%, y apuntó a una subida de la misma magnitud en su próxima reunión de marzo.

Perú navega hacia su futuro como hub portuario

El año pasado el Perú estuvo en los ojos del mundo, principalmente de Asia, con la inauguración del Puerto de Chancay. El terminal abre una serie de oportunidades comerciales para el país, pero no es el único que convertirá a nuestra economía en un ‘hub portuario’.

Actualmente, Proinversión está realizando los estudios de demanda que permitirán definir la necesidad y viabilidad de una infraestructura portuaria en Lambayeque, Moquegua, Tacna y Arequipa.

En esta última región en mención se trata del puerto Corío. Este terminal, ubicado en la provincia de Islay, apunta a convertirse en uno de los más importantes del sur peruano.

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, Julio Cáceres, explicó que la construcción requerirá una inversión aproximada de US$7,000 millones e indicó que generará miles de empleos.

Según explicó, actualmente hay empresas que han mostrado interés por conocer mayores detalles de esta obra. Por ejemplo, señaló que hay cámaras de Brasil que ya están preguntando por el desarrollo de este puerto y lo mismo sucede con inversionistas bolivianos.

“Corío no solo es soya y minerales, es también apuntar a la petroquímica. Los chinos también están mirando con mucho optimismo este proyecto y los norteamericanos ya se han dado cuenta de que el Perú es un eje importante, geopolíticamente, para su comercio. Esta es una apuesta a futuro”, agregó.

OTRAS APUESTAS

Proinversión tiene en cartera en estos momentos tres proyectos portuarios que se licitarían entre 2025 y 2026. Antes de dar detalles de ellos, hay que mencionar que, además, la agencia de promoción, junto con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), está impulsando la suscripción de una adenda al contrato de concesión del Terminal Internacional del Sur (Tisur) por Matarani.

Según información enviada por Proinversión a Perú21, esta adenda permitirá incrementar la inversión en cerca de US$600 millones. Además, precisaron que se prevé que la suscripción se realice antes del 28 de julio de este año.

Del mismo modo, indicaron que dentro de los proyectos portuarios en cartera se encuentran el terminal de Chimbote, el de Pucallpa y los terminales de Loreto (Saramiriza e Iquitos). Entre los cuatro se estima una inversión de aproximadamente US$835 millones.

“En el caso del Terminal Portuario de Chimbote, esta es una iniciativa privada propuesta por un inversionista. Los otros casos se trata de iniciativas estatales en las cuales siempre hay interés de los inversionistas, porque el sector portuario es clave para la dinámica económica de nuestro país”, precisaron.

CONECTIVIDAD

Para el gerente de Estudios Económicos de ComexPerú, Rafael Zacnich, es necesario que, a la par del desarrollo portuario, también haya un desarrollo de la conectividad y de vías de acceso más rápidas hacia esos terminales y desde ellos.

“Hay que destrabar, empujar todas las obras referidas a conectividad; de lo contrario, vamos a sufrir lo que hoy se sufre en el Callao, donde no tenemos una ciudad portuaria y donde hay retrasos que pasan la factura a muchos exportadores e importadores con el congestionamiento que se observa”, resaltó.

Cabe precisar que en 2023, en el ámbito marítimo, el tiempo promedio desde el levante aduanero hasta el retiro de la mercadería era de 110 horas. Este tiempo varía según el punto de llegada: en depósitos temporales alcanzó las 123 horas, mientras que en terminales portuarios se redujo a 52 horas.

“En el contexto actual de congestión portuaria, se reportan colas de hasta 12 horas en las vías de acceso a los puertos. Si bien no se cuenta con un dato oficial sobre el tiempo promedio del despacho de importación en esta coyuntura, nuestros asociados señalan que no logran cumplir con los plazos exigidos por las líneas navieras para el descargo y devolución de contenedores, ya que todos los procesos se han ralentizado debido a la falta de proveedores”, detalló el representante del gremio.

Guatemala impulsa complejo logístico en frontera con México

Guatemala impulsa el centro logístico Terminales del Istmo en el municipio de Ayutla, departamento de San Marcos, fronterizo con México, con el objetivo de atender el comercio con Norteamérica y Centroamérica.

Es un complejo innovador que está estratégicamente ubicado, expresó el fundador del Grupo Solid (líder de manufacturas y venta de pinturas en la región), Michael E. Ascoli, citado por el diario local Prensa Libre.

Busca fortalecer la posición del país como eje logístico, expusieron ejecutivos de esa entidad tras la inauguración de las instalaciones, cuya inversión comprende en general 11 millones de dólares.

Ascoli amplió que Terminales del Istmo es un complejo ferroviario y rodoviario entre Norteamérica y Centroamérica, donde se tendrá la capacidad de manejar un Depósito Aduanero Temporal (DAT) bajo la supervisión de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

“Terminamos nuestra fase de construcción y comienza la fase de atender a los usuarios, transportar productos, hacer de esto una fuente de trabajo y oportunidades para Guatemala”, subrayó.

El complejo contará 600 mil metros cuadrados de bodegas, racks -estanterías industriales- de carga y descarga para almacenaje, un espacio aproximado de ocho manzanas de extensión para crecer en una de las áreas comerciales de la región, trascendió en la actividad.

El jefe de la SAT en esta nación, Marco Livio Díaz, informó que Terminales del Istmo integrará a una estación ferroviaria próximamente por lo que se potenciará el comercio entre Guatemala y México una vez se active el ferrocarril en la parte transfronteriza.

Aclaró que la entidad Terminales de Istmo está por concluir su gestión para ser DAT, “lo que representa que las mercancías pueden ingresar sin pagar impuestos o sea una internación, pero deben pagarlos al salir del recinto”, remarcó.

También servirá para hacer despachos de exportación, ya que habrá una delegación del administrador tributario en el recinto, mientras por otro lado tendrá una estación de almacenaje de graneles líquidos, para diferentes productos.

Este territorio centroamericano exportó en 2024 hacia Estados Unidos cuatro mil 650 millones de dólares, a México 726 millones y a Canadá 185 millones.

Las importaciones de esa primera nación representaron 10 mil 544 millones de dólares, de los vecinos aztecas mil 408 millones y del país más al norte 347 millones.

El reto de la infraestructura energética en México

Tania Ortega – IPS

En el corazón de Juchitán de Zaragoza, las aspas de los aerogeneradores trajeron una brisa llena de expectativas que, al paso del tiempo, chocó con una dura realidad. Fátima de la Cruz Santiago, una de las residentes en este municipio del suroeste de México y una de las líderes de las Asambleas Pro Aprobación del Proyecto Eólico en 2015, recuerda con precisión los compromisos de las empresas detrás del proyecto en La Ventosa.

La llegada de los parques eólicos al istmo de Tehuantepec prometía generar electricidad para toda la comunidad, así como un nuevo Instituto de Investigación de Energías Renovables y un descuento en el recibo de la luz.

Pero casi nada de eso ocurrió, pues actualmente De la Cruz paga 9000 pesos (unos 440 dólares) por el consumo eléctrico de tan solo tres personas y, en múltiples ocasiones, los apagones duran entre dos o tres días completos.

Demanda que no para

“Lo que más o menos se cumplió fue el descuento que se nos aplica al recibo eléctrico por concepto de apoyo de Eólica del Sur, que es la única empresa que ha cumplido”, cuenta De la Cruz en alusión al descuento de 12,50 pesos (alrededor de 0,62 dólares). Sus palabras discurren como el agua mientras relata que, adicional a los apagones, el crecimiento poblacional sobrecarga constantemente las redes eléctricas y sobrepasa la capacidad de los transformadores.

El problema no para ahí. El comercio informal, los asentamientos irregulares, los mercados e incluso los proyectos como la construcción de una parada del Tren Interoceánico, se “cuelgan” de las redes eléctricas. Energía que las y los usuarios de la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) tienen que pagar.

La transición energética de México enfrenta un cuello de botella delicado: la insuficiencia de infraestructura de transmisión eléctrica.

Esto no solo limita el desarrollo de la energía eólica, sino que compromete la competitividad energética del país, pues México está teniendo mayores inversiones por el nearshoring (externalización de la producción) y la apertura de los centros de datos, que requerirán un gran nivel de demanda energética y, en consecuencia, un sistema eléctrico robusto.

¿Transición o soberanía energética en México?

Es destacable que el Plan Nacional de Energía presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum se enfoca en la soberanía energética, con el fin de fortalecer al sector eléctrico y avanzar en la transición hacia energías más limpias. De ahí que 54 % de la participación queda en manos de la CFE, en tanto 46 % corresponde al sector privado, del cual se proyecta una contribución de entre 6000 y 9000 megavatios (MW) desde fuentes renovables.

Para llevar a cabo dicho plan, se asignaron 7500 millones de dólares para reforzar las redes de transmisión.

La reforma que presentó el expresidente Andrés Manuel López Obrador establecía que el Estado debía garantizar la transición energética.

Sin embargo, la aprobación de esta nueva reforma energética elimina dicho fragmento en respuesta a que, de acuerdo con la actual presidenta, no quedaba claro si la obligación del Estado era solamente la planeación o la producción y esto limitaba la posibilidad de que otros sectores participaran en este proceso.

Por ello, el sector energético está a la espera de las leyes secundarias previstas en febrero para conocer cuáles serán las claves que marcarán lo que sigue.

Mientras tanto, el viento sigue su curso

Actualmente, México cuenta con 7683 MW instalados en energía eólica, lo cual representa 6 % de la matriz energética renovable que en el país es de 25 % en total.

Mientras tanto, en 2023 la demanda energética creció 9 % respecto al año anterior debido a factores como el nearshoring, según informó el Comité de Mujeres Expertas en Energía Eólica de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (Amdee) en una conferencia de prensa.

De acuerdo con Daniela Medina, gerente de sostenibilidad de la Amdee, sin una red de transmisión robusta y confiable, la incorporación de la energía eólica se vuelve un desafío, ya que se requeriría de casi duplicar la capacidad instalada.

Asimismo, un informe de la Asociación indica que al cierre de 2023 se instalaron 7413 MW y que el sector eólico ha invertido más de 13 000 millones de dólares. Esto significa más o menos una reducción de 9 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2).

Medina destacó que se podría “tener una instalación de 50 gigavatios en onshore, es decir, en tierra, y 300 gigavatios en offshore, en el mar”.

Para ello, ya tienen identificados varios parques eólicos listos para conectarse a corto plazo, que suman alrededor de 800 MW. Y por otro lado, tienen mapeados cerca de 30 proyectos que suman cinco gigavatios, cada uno en distintas fases de desarrollo y que podrían conectarse en los próximos años.

El castillo en el aire se cae cuando se habla de transmisión

Sin una red de transmisión robusta y confiable, el sueño de una transición energética o de aumentar el acceso a energía eléctrica se lo lleva el viento.

Para Oscar Ocampo, coordinador de Energía y Medio Ambiente del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), regiones muy importantes para la producción de energía eólica como la zona del tstmo, en Juchitán, en el estado de Oaxaca, sobre el Pacífico; o Reynosa, en el estado de Tamaulipas, en el golfo de México, no están en condiciones de llevar esa generación hacia los centros de consumo.

“Las líneas que conectan, por ejemplo, Reynosa con Monterrey, están limitadas por la falta de expansión y de inversión”, explica.

“Aunado a ello, las líneas de transmisión que únicamente transporten energía solar fotovoltaica o eólica tendrán menores porcentajes de aprovechamiento, lo que implica un mayor costo de capital relativo a las líneas que transportan energía firme”, señala el Imco en una investigación.

Coincide en ello Shirley Wagner, abogada cuya trayectoria incluye 20 años en la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en la Unidad de Asuntos Jurídicos, quien comenta que en cualquier sistema eléctrico la demanda va creciendo más rápido que la oferta que un sistema puede garantizar.

Especialmente, cuando en México la inversión extranjera va al alza para varios proyectos que son intensivos en consumo de electricidad, como los centros de datos.

¿Qué tan robusta es la red eléctrica mexicana?

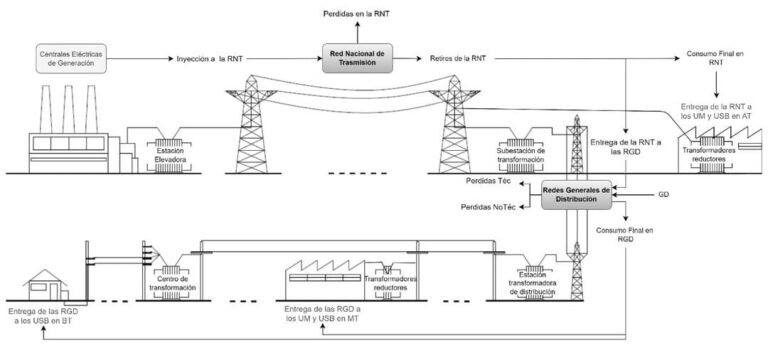

El sistema eléctrico consta de dos redes: una física, conformada por las subestaciones y líneas que conducen la electricidad; y una digital para la supervisión, comunicación y control.

La infraestructura de transmisión eléctrica, que mueve la energía desde los generadores hasta la red de distribución y de ahí a los consumidores, es el eslabón crítico del sistema, cuya tensión va de 69 a 400 kilovoltios, con nueve centros de control en el país, cada uno con su variedad de tensión.

En México, la CFE sigue siendo la única responsable de construir, mantener y mejorar esta red, ya que conserva el monopolio constitucional sobre las líneas de transmisión y distribución, pese a los cambios derivados de la reforma energética de 2013.

Esa reforma la había convertido en una jugadora más en el mercado. Sin embargo, a partir de 2018 la CFE prioriza la generación eléctrica, lo que hasta hoy ha resultado en la inauguración de centrales eléctricas, pero no en la modernización de la infraestructura de transmisión.

De acuerdo con Ocampo, esto refleja un dilema de asignación de recursos en un contexto de presupuesto limitado. Además, indica que, políticamente, es más atractivo inaugurar o adquirir plantas de generación “vistosas” que realizar inversiones menos visibles, pero igualmente cruciales en las redes eléctricas, lo que podría explicar la falta de inversión en estas áreas.

La incapacidad de la infraestructura de transmisión y de reserva destacó en mayo de 2024, cuando las elevadas temperaturas y olas de calor a nivel nacional derivaron en un uso intensivo de los aires acondicionados y otros sistemas de refrigeración, ocasionando apagones que se extendieron hasta por cuatro días en diversos estados.

El Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) declaró entonces un Estado Operativo de Emergencia, ya que la demanda llegó a 50.000 megavatios.

Una realidad constante

No solo De la Cruz, de Juchitán, sufre los apagones o los altos costos en el recibo de luz.

“Es un problema de que las líneas ya están saturadas, he visto que en los viajes más recientes que he hecho, la gente usa mucho MiniSplit (aire acondicionado), entonces, ha aumentado el consumo (eléctrico)», cuenta Alberto Montes, originario de la ciudad de Santo Domingo, también en Oaxaca.

Detalla que «hablando con mis papás, los apagones son más recurrentes. Cuando vienen las olas de calor aumenta el consumo, la línea se carga y hay apagones que a veces duran más de 12 horas. Se les va en la noche y se regresa hasta el mediodía del día siguiente”.

Montes migró a la Ciudad de México para terminar sus estudios en electrónica y apoya a su familia pagando algunos servicios, como los recibos de luz, que aumentan si utilizan aparatos que requieren un mayor voltaje.

Relata que no cuenta con un almacenamiento de energía, de modo que dependen totalmente de la CFE. Por ello contratan una línea normal que les provee de 110 voltios y otra de 220, pero si ocurre un apagón, ambas líneas se suspenden. En general, los recibos bimestrales llegaban con un costo de 500 pesos (24,88 dólares), pero recientemente ya son de más de 1000 pesos (alrededor de 64 dólares).

“La idea de mi papá es que tal vez pagando 220 voltios más, se quedan menos tiempo sin luz, pero le digo que no funciona así, cuando se va, se va toda la energía”, explica.

Para el Imco, la forma más eficiente de solucionar estos apagones reside en “contar con un margen de reserva de generación eléctrica amplio, acompañado de una gestión eficiente de las redes”.

Casi 90% de los proyectos de transmisión están parados

“Entre 2015 y 2022 la Secretaría de Energía (Sener) instruyó la creación de 232 proyectos de transmisión, pero al cierre de 2022 solo nueve entraban en operación y 14 estaban en construcción, lo cual nos da una dimensión de que a la fecha todavía hay un 90% de los proyectos prospectados sin iniciar”, comenta Wagner, quien también es miembro del Consejo Directivo de Sostenibilidad Global AC.

Wagner habla de 2022, pero a la fecha el panorama no ha cambiado demasiado, ya que según el informe de labores de Sener de septiembre de 2024, se tienen 100 proyectos de ampliación, modernización y de refuerzo de la Red Nacional de Transmisión (RNT).

De ellos, 18 se concluyeron, 51 se encuentran en construcción, 8 bajo proceso de concurso, y 7 están por concursar para su potencial contratación. En tanto, 16 están siendo estudiados y, finalmente, destaca un proyecto también en concurso: la “Línea de Transmisión Huasteca – Monterrey”, la capital del nororiental estado de Nuevo León.

Los avances son marginales, pues solo se han construido 290 kilómetros de líneas de transmisión, lo que representa apenas el 1,77 % (unos 73 millones de dólares) de la inversión total proyectada que asciende a 4130 millones de dólares, según el informe de la Sener.

Esa construcción pertenece a lo que se considera uno de los parques solares más grandes de América Latina, Puerto Peñasco, que va de la subestación de la Central Fotovoltaica Rafael Galván Maldonado hacia las subestaciones golfo de Santa Clara y Cucapáh en el noroccidental estado de Baja California.

Por otro lado, si se hace la sumatoria con base en las cifras del informe, sobraría un proyecto, resultando 101 en total, con 83 proyectos inactivos y 18 concluidos. Por lo que, al hacer cuentas propias, 83,83 % de estos prospectos están detenidos. Respecto a lo dicho por Wagner, se podría concluir que el avance de México en la mejora de la infraestructura de transmisión es de 6,17 % de 2022 a 2024.

Pensando en soluciones

Para Wagner, es necesario que se lleve a cabo un programa intensivo, tanto de mediano y largo plazo, para redes inteligentes y dispositivos de electrónica de potencia.

La experta destaca la importancia de realizar un mantenimiento adecuado y el reforzamiento de los dos sistemas, tanto de la red física como digital, para poder ir incorporando mayor capacidad a la red conforme aumente la demanda.

La integración de la energía eólica y de cualquier fuente renovable añade una capa de complejidad: la intermitencia, es decir, la variabilidad en su generación debido a factores naturales, en este caso la ausencia de viento.

No obstante, “sí es posible seguir integrando energía eólica o solar al sistema eléctrico”, afirma la abogada. Se puede agregar almacenamiento con baterías que sean un refuerzo para este tipo de energías o, inclusive, considerar a los autos eléctricos como baterías, añade la experta.

Para Ocampo es necesario, además, gestionar los retos de paso, ya que las líneas de transmisión pasan por terrenos de todo tipo: privados, ejidales, públicos y áreas naturales. Otro aspecto importante es la inversión.

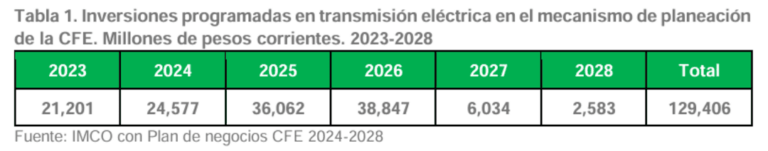

Según estimaciones de la CFE, añade Ocampo, “entre 2023 y 2028 se tendrían que invertir más o menos 129 mil millones de pesos para modernizar y expandir la red de transmisión”.

Sobre esa línea el Imco analizó las inversiones ejercidas entre 2013 y 2023 en infraestructura de transmisión y observó que la subinversión en infraestructura de transmisión eléctrica ha sido una constante e identificó que los montos ejercidos distan mucho de los objetivos de inversión del mecanismo de planeación para 2023-2028 de la CFE.

“La propia CFE reconoce que de 2023 en adelante requiere 84 mil millones de pesos para ejecutar 57 proyectos relacionados al mantenimiento de líneas de transmisión, subestaciones de potencia, adquisición de equipo de cómputo y rehabilitación de edificios y talleres, así como 150 proyectos instruidos por la Secretaría de Energía en el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen)”, se explica en el estudio.

Esto se vincula a un contexto presupuestal de austeridad propio de los últimos dos sexenios. “Así es que entre lo que se estima necesario, lo que hay —se está presupuestando— y lo que de hecho se ejerce, hay un mundo de diferencia”, señala Ocampo.

Gobernanza y transparencia

De la Cruz, por su parte, como regidora de Energía en el ayuntamiento de Juchitán entre 2017 y 2018, pudo ver que en el trasfondo se encuentra la falta de una gobernanza sólida, cuya voluntad exija el cumplimiento de los compromisos de las empresas que conforman los proyectos eólicos. Por ejemplo, compañías como Eólica del Sur, Gamesa, EDF, entre otras.

Para ella, dichas empresas argumentan haber cumplido con sus cuotas sociales, al destinar un “porcentaje excesivo de impuestos” a la reparación de carreteras, algún alcantarillado, luminaria, escuela u organización benéfica. No obstante, no lo han hecho en la cuestión eléctrica.

De ahí que De la Cruz cuestiona la transparencia en la gestión de recursos, pues los impuestos pagados por las empresas “no son un recurso auditable” y “el municipio tiene la libertad completa de designar el dinero a donde quiera”.

A pesar de los inconvenientes con los parques eólicos, De la Cruz asegura que no cambiaría su postura frente a la instalación de estos proyectos. Si bien no han resultado como esperaba, el impacto económico de los parques es innegable.

Al principio los empleos más importantes eran ocupados por personal extranjero, aunque en tanto la mano de obra era local, gradualmente, se fue empleando a las personas locales con preparación en puestos relevantes.

Para De la Cruz una forma de solucionar este panorama es con transparencia. Sugiere una asamblea informativa como se hizo al inicio durante la aprobación.

“Hay muchos sectores que están más informados que el municipio o el ayuntamiento, y pudieran orientar para llevar a cabo esta aplicación de beneficios y que de verdad impacte en nuestra comunidad”. Además, considera que la modernización de las redes podría aliviar los apagones y mejorar la calidad de vida de los residentes.

Panorama internacional

1.-Macron anuncia que buscará bloquear el acuerdo UE-Mercosur

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó este sábado en París que buscará bloquear el acuerdo comercial de la Unión Europea (UE) con el Mercosur.

Francia, que lidera los países europeos que se oponen al acuerdo, lo considera “inaceptable”, al estimar que los agricultores del bloque sudamericano deben respetar las normas ambientales y sanitarias en vigor en la UE para evitar una eventual competencia desleal.

“Nuestros agricultores no pueden ser la variable de ajuste del poder adquisitivo (…) ni la variable de ajuste de los acuerdos agrícolas”, dijo el presidente francés antes de inaugurar el Salón anual de la agricultura en París.

“Por eso, también nos opusimos al Mercosur tal como fue firmado”, declaró Macron, al referirse al tratado comercial. El acuerdo para liberalizar el comercio entre la UE y cuatro países sudamericanos -Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay- fue firmado el 6 de diciembre de 2024, pero aún debe ser ratificado antes de su entrada en vigor.

Tal cual fue firmado es un mal texto. Y por eso haremos todo lo posible para que no siga su camino, para proteger la soberanía alimentaria francesa y europea”, insistió Macron.

“No hay nada que diga que mañana los alimentos no se convertirán en un arma, así que nuestra responsabilidad es producir en nuestro propio suelo lo que necesitamos para alimentarnos y alimentar a nuestros hijos”, sostuvo.

Para ser ratificado, este acuerdo de libre comercio debe obtener la aprobación de al menos 15 Estados miembros que representen el 65% de la población de la UE, y luego conseguir la mayoría en el Parlamento Europeo.

Comercio mundial: Dudas se hacen certezas y las certezas dudas

Eduardo Camín *

La «razón de ser» por la cual se constituyó la Organización Mundial del Comercio (OMC) es dar previsibilidad o al menos un marco garante a los derechos aduaneros, pero la ofensiva proteccionista de Donald Trump la ha arrojado al centro de la tormenta sin que pueda actuar. La idea básica de la OMC, que está ahí para garantizar una cierta previsibilidad en el comercio mundial, se ve arruinada socavada en su esencia por la actitud de Donald Trump. En todo caso la decepción es grande a orillas del Lago Leman por este giro de los acontecimientos, y todo el mundo se interroga sobre ¿qué sentido tiene haber invertido tanto tiempo en las negociaciones comerciales?

En una reciente reunión llevada a cabo el miércoles 19 de febrero, el presidente saliente del Consejo General de la OMC, el embajador noruego Petter Olberg. Advirtió que «Nos enfrentamos a una nueva realidad», «Todos tenemos que entender que algunos de nuestros valores y algunos de nuestros principios fundamentales están siendo desafiados. Ninguno de nosotros puede permitirse el lujo de fingir que no ha pasado nada. Este no es el momento para que ninguno de nosotros insista en viejas posiciones o viejos puntos de vista. Debemos entablar un diálogo real», sostuvo.

Lo que nos lleva a preguntarnos como puede instalarse un dialogo real en medio de la ofensiva comercial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un desafío nada diplomático a las reglas de la organización sobre los aranceles.

No obstante, la Directora General de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, en el último día de la primera reunión del año del Consejo General de la organización, insto a los 166 miembros de la organización a mantener “la cabeza fría “y “permanecer abiertos al diálogo ante las incertidumbres actuales”

Señalando que «me parece que este es un momento oportuno para iniciar reflexiones serias sobre el sistema, para determinar qué funciona, qué no y cómo lo reformamos», (….)»Sé que nos hemos embarcado en reformas aquí en Ginebra, en particular en reforma a través de la acción, pero creo que es hora de elevar el nivel, la profundidad y la amplitud de las reformas, de examinar en profundidad la organización y de asegurarse de que realmente se ajusta a los desafíos del comercio mundial en el siglo XXI», añadió, a través de un comunicado de la organización.

La historia se repite

No debemos olvidar que Donald Trump ya había lanzado aumentos de aranceles durante su primer mandato. Lo que cabe preguntarse es si ¿está la OMC en mejores condiciones de abordarlo ahora?

La OMC ha estado debilitada durante varios años. Este debilitamiento se acentuó durante la primera administración Trump debido a que la solución legal de disputas que se paralizó por el hecho de que no hay suficientes jueces en el Órgano de Apelación.

Washington acusaba al Órgano de Apelación de sobre interpretar las reglas del comercio internacional y de exceder los plazos establecidos por la OMC. Alegando entre otras cosas que las decisiones de los jueces no atenten contra la «seguridad» nacional.

En la reunión ministerial de la organización en 2022, los países miembros acordaron emprender una revisión integral de las funciones de la organización para que pueda responder de manera más efectiva» a los desafíos y oportunidades. En aquel momento se dijo que «Debemos estar abiertos a una reforma real, no a pequeños pasos», se insistió, asegurando que así es como «la OMC tendrá futuro».

Pero como ya no existen los medios de apelación, no se puede ir al final de los procedimientos, mientras que al comienzo de la primera administración Trump, siempre existió esta posibilidad.

La OMC está ahora aún más impotente y ya no puede resolver las disputas comerciales que involucran a Estados Unidos. La fuerza de la OMC consistía en permitir que las represalias comerciales volvieran a poner a sus miembros en el camino correcto. Este marco parece haber desaparecido por completo, no se ha llegado a ningún acuerdo para reactivar el sistema, ya que los Miembros de la OMC están acostumbrados a tomar sus decisiones por consenso.

¿El fin del sistema multilateral de comercio?

Desde su toma de posesión a finales de enero, el presidente de Estados Unidos ha hecho de los aranceles la principal herramienta de su política para reducir el gran déficit comercial estadounidense, imponiéndolos a todos sus socios sobre el acero y el aluminio importados y anunciando la implementación de derechos aduaneros recíprocos. Continuó su ofensiva de amplio alcance al anunciar posteriormente que podría imponer aranceles significativos a los automóviles, los semiconductores y el sector farmacéutico a partir de abril.

Por su parte China ha denunciado la queja ante la OMC, mientras tanto Canadá y Hong Kong han anunciado que lo harán. Pero el mecanismo que debería permitir resolver pacíficamente las disputas en el seno de la organización está paralizado desde finales de 2019 por Estados Unidos, que ha bloqueado el nombramiento de jueces en el Órgano de Apelación, como ya lo hemos señalado.

La cuestión del futuro del multilateralismo en la esfera del comercio está claramente planteada. No dependerá esencialmente de Estados Unidos, sino de otros Estados. ¿En qué medida seguirán colaborando otros Estados en la OMC? Puede haber un peligro para la OMC, con una espiral inflacionaria de los derechos de aduana, pero también puede ser una oportunidad para que otros países demuestren que esa no es la forma de resolver los problemas. Pero si el impulso no proviene de los Estados miembros, la OMC no cederá. La propia organización tiene muy poco margen de acción, a diferencia de muchas agencias de la ONU, como la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial y el FMI.

Estos juegos no son un fenómeno nuevo para la OMC

Siempre ha habido amenazas aduaneras. El objetivo manifiesto de la OMC es garantizar que las tentaciones proteccionistas sean sólo temporales. La idea es presionar a los países para que sigan las reglas para mantener la legitimidad de la organización. Pero no sabemos a ciencia cierta si esto realmente sucederá bajo la segunda administración Trump, sin alejarse para siempre de algunas reglas de la OMC

Los cierto es que Donald Trump está desvinculando a Estados Unidos de las organizaciones internacionales, por lo tanto, se puede esperar una retirada estadounidense de la OMC. En realidad, no lo sabemos, lo que sí sabemos es que la OMC no es un problema presupuestario importante para los Estados Unidos. El presupuesto global de la OMC es ridículamente bajo (alrededor de 205 millones de euros en 2024) en comparación con el de la OMS (3.400 millones de euros al año para el período 2024-2025). Trump en su lógica empresarial podría pensar que no le cuesta mucho y, además, puede deshacerse de las reglas y hacer lo que quiera de cierta manera.

La OMC no puede perjudicarlo, ya que el Órgano de Apelación está paralizado: no hay nada que sea jurídicamente vinculante. Creo que se siente bastante cómodo con esa idea.

Mientras tanto el nuevo Presidente del Consejo General, de la OMC Embajador de la Arabia Saudita Saqer Abdullah Almoqbel, subrayó que los actuales «profundos cambios» en el panorama comercial «requieren» que los países «trabajen juntos con renovado impulso y de manera unida para garantizar que la OMC siga siendo una piedra angular del sistema multilateral de comercio basado en normas».

Con el fin de profundizar las discusiones sobre la reforma de la OMC, su director propuso que los países crearan un panel independiente para desarrollar propuestas. La dialéctica sigue su curso entre las dudas de la certeza y las certezas de la duda… eso sí muy lejos de Descartes.

*Periodista uruguayo residente en Ginebra, exmiembro de la Asociación de Corresponsales de Prensa de Naciones Unidas en Ginebra. Analista Asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la