Israel/Palestina: La violencia es un árbol putrefacto que solo da frutos envenenados

Javier Tolcachier

El sábado 7 de octubre se produjo, luego de un masivo lanzamiento de cohetes, la incursión de militantes de Hamás a territorio israelí, matando soldados y civiles israelíes y tomando rehenes. Entre los centenares de víctimas mortales, se hallan muchos jóvenes que participaban de un festival de música en las cercanías del kibutz Reim, a pocos kilómetros de la frontera con Gaza. El ataque produjo una huida masiva de los colonos y la alarma de la población en todo Israel.

En represalia, el gobierno de ultraderecha israelí de Benjamín Netanyahu ordenó el bombardeo de la Franja de Gaza, ocasionando a su vez otros cientos de muertes, entre ellos niños y la destrucción de varios edificios de altura residenciales. Además, declaró estar en guerra y prometió reducir a escombros a Gaza. El bloqueo permanente impide además la llegada de insumos médicos para atender a los heridos y la provisión de electricidad, lo que agudiza el desastre.

El mundo ha reaccionado. Las derechas y sus aparatos de prensa, condenando el ensañamiento del ataque islamista y legitimando la respuesta violenta. Las izquierdas, justificando los abominables actos como acciones de resistencia a la permanente violación de derechos humanos del pueblo palestino.

Las voces políticas más compasivas y lúcidas señalaron que la violencia nunca es el camino y que es necesario encontrar sendas que lleven paz y autodeterminación a ambos pueblos.

¿La tierra prometida o usurpada?

Eretz Israel (tierra de Israel, en hebreo) fue un sueño acariciado por muchos judíos a finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Discriminados y perseguidos por la violencia desatada por los pogromos zaristas en Rusia y Europa Oriental (Moldavia, Polonia, Ucrania, Rumania, etc.), muchos campesinos debieron huir, encontrando cobijo muchos en Sudamérica y los Estados Unidos y otros arribando en navíos a Palestina, por entonces bajo la administración del imperio otomano.

En esos barcos, se trasladaba también el sueño de muchos jóvenes atravesados por el ideario socialista – los jalutzim-, que fundarían numerosas granjas comunitarias en parajes inhóspitos – los legendarios kibbutzim – que constituirían la base alimentaria y económica del naciente Israel durante mucho tiempo.

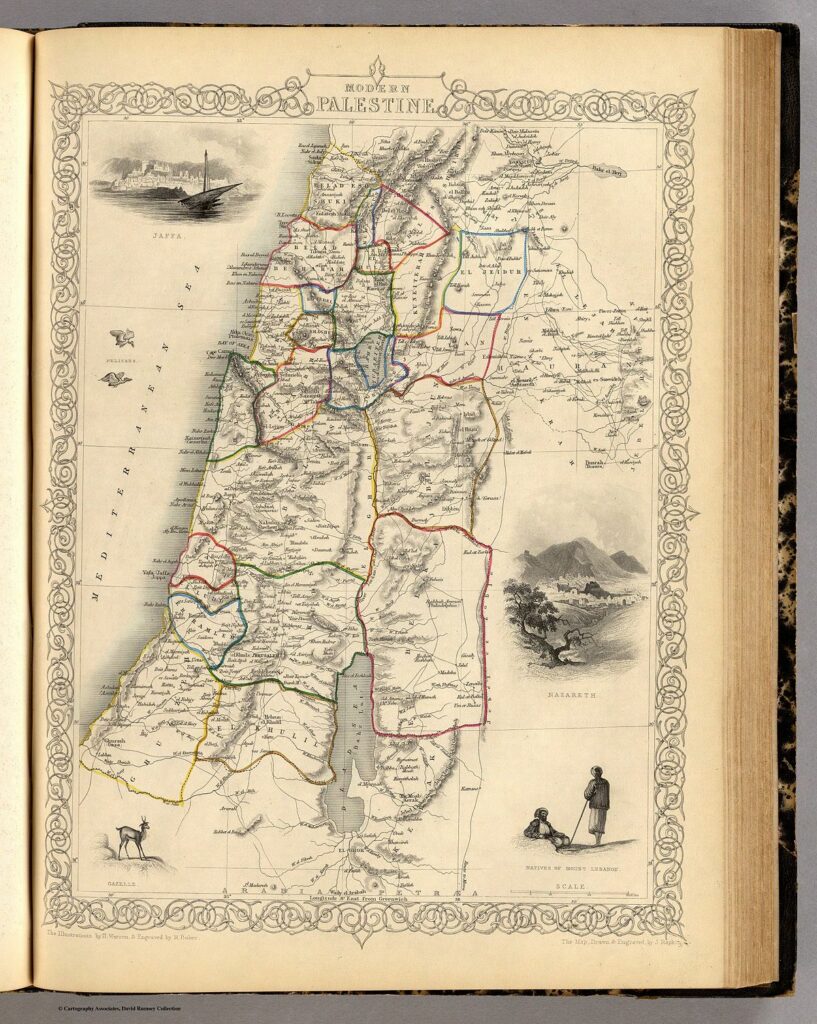

A ese pequeño territorio de apenas entre 20 y 22 mil kilómetros cuadrados (según el mapa que se utilice), una superficie similar a la de El Salvador, Yibuti o Bélice, continuarían llegando oleadas de sucesivos refugiados desde Europa, acorralados y amenazados de exterminio por el sistemático genocidio nazi.

Alimentados y justificados por el mito bíblico de la “tierra prometida” y a horcajadas de la ola de descolonización mundial, estos refugiados fundaron en 1948 un nuevo Estado, el Estado de Israel.

Pero esa tierra poco amigable, no era aquella de la que “manaba leche y miel” y, sobre todo, ya estaba habitada.

Palestina

Para dimensionar la transformación demográfica y social de Palestina, cabe consignar que en 1880 vivían en ese espacio unas 550 mil personas, de las cuales el 95% eran árabes. Hacia 1947, en la antesala de la fundación del estado israelí, si bien la población mayoritaria seguía siendo árabe, uno de cada tres habitantes era un inmigrante judío. Luego de la creación del Estado de Israel, la población judía del país se multiplicó más de ocho veces.

Más allá de lo que bien puede ser considerado una intrusión étnica forzada – la mayor parte de los recién llegados pertenecía a la cultura centroeuropea o eslava, muy diferente a la de los habitantes vernáculos – lo que también cambió fue la propiedad de la tierra. Entre 1882 y 1948, 315 colonias rurales judíos fueron creadas en Palestina,  para lo cual la adquisición judía de tierras creció de un par de cientos de miles a 2 millones de dunams, unas 200 mil hectáreas, el 10% de la superficie total actual del país y una gran parte de sus tierras cultivables.

para lo cual la adquisición judía de tierras creció de un par de cientos de miles a 2 millones de dunams, unas 200 mil hectáreas, el 10% de la superficie total actual del país y una gran parte de sus tierras cultivables.

Propietario de esas tierras en su gran mayoría, como en casi todo el mundo, no era el pequeño campesinado, sino familias árabes adineradas residentes en otros lugares, incluso en Siria o Líbano. Como en casi todos los lugares del planeta, los trabajadores de la tierra habían sido ya despojados de sus tierras por la usura, los impuestos, la degradación de la tierra y las dificultades planteadas por el clima.

Por su parte, el movimiento sionista y su agencia central de compra de tierras y forestación, el Fondo Nacional Judío, creado en 1901, no escatimó esfuerzos de todo tipo para adquirir terrenos, eludiendo las restricciones impuestas por la administración británica para evitar los crecientes disturbios entre locales e inmigrantes y la resistencia de las autoridades religiosas islámicas, que calificaron de infieles a quienes vendían sus tierras a los judíos.

Por otra parte, el 85 por ciento de los palestinos residía o trabajaba en el sector rural a comienzos del proceso, lo que significó un desplazamiento masivo de la población palestina árabe y el desarraigo campesino hacia las concentraciones urbanas e incluso a países vecinos. Destierro que aumentaría con la expulsión de más de 700.000 palestinos de sus hogares en el transcurso de la guerra árabe-israelí de 1948, lo que se conoce como la Nakba (‘catástrofe’ en árabe).

Las cosas no podían salir bien, ni quedar así. El conflicto se multiplicó y escaló a sucesivas guerras. O mejor dicho, a un estado de guerra permanente.

Los amos de afuera

Este no es ni fue nunca solamente un conflicto entre israelíes y palestinos o entre judíos y árabes. Los intereses y la injerencia externa han influido allí, como en todo el mundo, de manera determinante. Casi siempre ocupada, esta delgada franja de tierra situada entre el Mediterráneo, el Mar Rojo y la península Arábiga, ha sido sucesivamente presa de grandes potencias como el Antiguo Egipto, Persia, Alejandro Magno y sus sucesores, el imperio romano, varias dinastías musulmanas, los cruzados y finalmente por el imperio otomano y el británico. En la actualidad, pese a ser Israel formalmente un país independiente, depende en gran medida de los Estados Unidos de América y en particular, de la gran influencia de la comunidad judía en la política exterior del país norteamericano.

Por su parte, el pueblo palestino siempre ha sido moneda de cambio y rehén de las ambiciones geopolíticas de los vecinos (y supuestos aliados) musulmanes, estando incluso dividido en su política interior entre dos grandes facciones, el movimiento panarabista Al-Fatah, principal organización de la OLP fundada por su histórico líder, el ya fallecido Yassir Arafat y Hamás, movimiento fundamentalista islámico armado surgido 3 décadas después en el marco de la primera Intifada y apoyado por el teocrático gobierno iraní.

Por su parte, el pueblo palestino siempre ha sido moneda de cambio y rehén de las ambiciones geopolíticas de los vecinos (y supuestos aliados) musulmanes, estando incluso dividido en su política interior entre dos grandes facciones, el movimiento panarabista Al-Fatah, principal organización de la OLP fundada por su histórico líder, el ya fallecido Yassir Arafat y Hamás, movimiento fundamentalista islámico armado surgido 3 décadas después en el marco de la primera Intifada y apoyado por el teocrático gobierno iraní.

Al-Fatah gobierna la Autoridad Nacional Palestina y es preponderante en la zona de Cisjordania, pero Hamás controla la franja de Gaza, un ghetto de 41 kilómetros de largo por 10 kilómetros de ancho, en el que viven hacinadas 2,3 millones de personas bajo bloqueo por tierra, mar y aire que impiden cualquier desarrollo humano. Según Naciones Unidas, el 65% de la población vive por debajo del umbral de pobreza y el Programa Mundial de Alimentos afirma que el 63% de la población de Gaza padece inseguridad alimentaria.

El actual ataque de Hamás a territorio israelí torpedea los intentos de acercamiento impulsados por los Estados Unidos de América entre Arabia Saudita e Israel, esfuerzo cuyo objetivo sin duda es intentar formar un frente contra el gobierno persa y re-enfrentar a los saudíes sunnitas con su “rival” chiíta en el mundo islámico, naciones que recientemente consiguieron aminorar las tensiones gracias a la mediación china en la región.

Este empuje de superación de la rivalidad entre dos de los principales productores de petróleo ha sido fortalecido por el ingreso de ambos al BRICS, lo que seguramente ha disgustado a las ambiciones geopolíticas de la Casa Blanca, preocupada por la multipolaridad y el ascenso de China y su alianza con Rusia, potencia militar a su vez determinante en Siria.

Más allá del permanente complot político que azota a esta zona del planeta, debido sin duda a su poder de provisión energética, cuyo control es inestimable para el sistema de consumo capitalista, lo que une a todos sus gobiernos, sin excepción alguna, es su intolerancia.

La violencia, madre de todas las derrotas

El pueblo palestino ha sido invadido, colonizado, empobrecido, perseguido y destruido durante un siglo. Desde entonces, ha respondido a la violación de sus derechos con violencia, segando vidas tan inocentes como las propias y colocando a los habitantes de Israel en un estado de temor, angustia y sospecha permanente.

Una represalia tras otra del ejército israelí han servido solo para atizar los deseos de venganza en Palestina. La ocupación, la vigilancia y el desdén permanente, la miseria, el encarcelamiento han imposibilitado que crezca en el corazón de los más jóvenes el deseo de reconciliación con el pueblo israelí. Aun cuando secretamente, a ambos lados de la despiadada frontera, anide un profundo de deseo de paz y vida normal.![]()

![]()

![]() Sin embargo, la situación cotidiana facilita el discurso de odio en las dirigencias de ambos bandos. En Israel, la extrema derecha religiosa y secular maneja los hilos de la opresión. En Palestina, la narrativa fanática y afiebrada encuentra eco en las atribuladas conciencias de los jóvenes sin futuro.

Sin embargo, la situación cotidiana facilita el discurso de odio en las dirigencias de ambos bandos. En Israel, la extrema derecha religiosa y secular maneja los hilos de la opresión. En Palestina, la narrativa fanática y afiebrada encuentra eco en las atribuladas conciencias de los jóvenes sin futuro.

Las consecuencias de la violencia son evidentes. Su inutilidad para lograr una vida mejor, también. La única salida es el Humanismo y su metodología, la No Violencia.

Palestinos e israelíes deberán encontrar un espacio para el diálogo, para avistar la posibilidad de colaborar en la diferencia, para intentar reparar progresivamente el daño causado, para comprender la inconveniencia de quedar prisioneros de intenciones ajenas, para asumir una cohabitación productiva en un espacio reducido. Es más, tendrán que plantearse la integración de una memoria dolorosa de vejación y destrucción como parte de una prehistoria no elegida.

Ese puede ser un aporte valiente, señero y decisivo de ambos pueblos en este recodo del periplo histórico a nivel planetario. Digno tanto de la hidalguía y el honor característico de los pueblos árabes como de la brillantez que destella en sus mejores momentos y exponentes el pueblo hebreo.

Que así sea.

(*) Javier Tolcachier es investigador del Centro Mundial de Estudios Humanistas y comunicador en agencia internacional de noticias Pressenza, colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Esztratégico (CLAE)