Del espectáculo al exterminio: el verdadero rostro del poder emiratí

Itxaso Domínguez* – Público.es

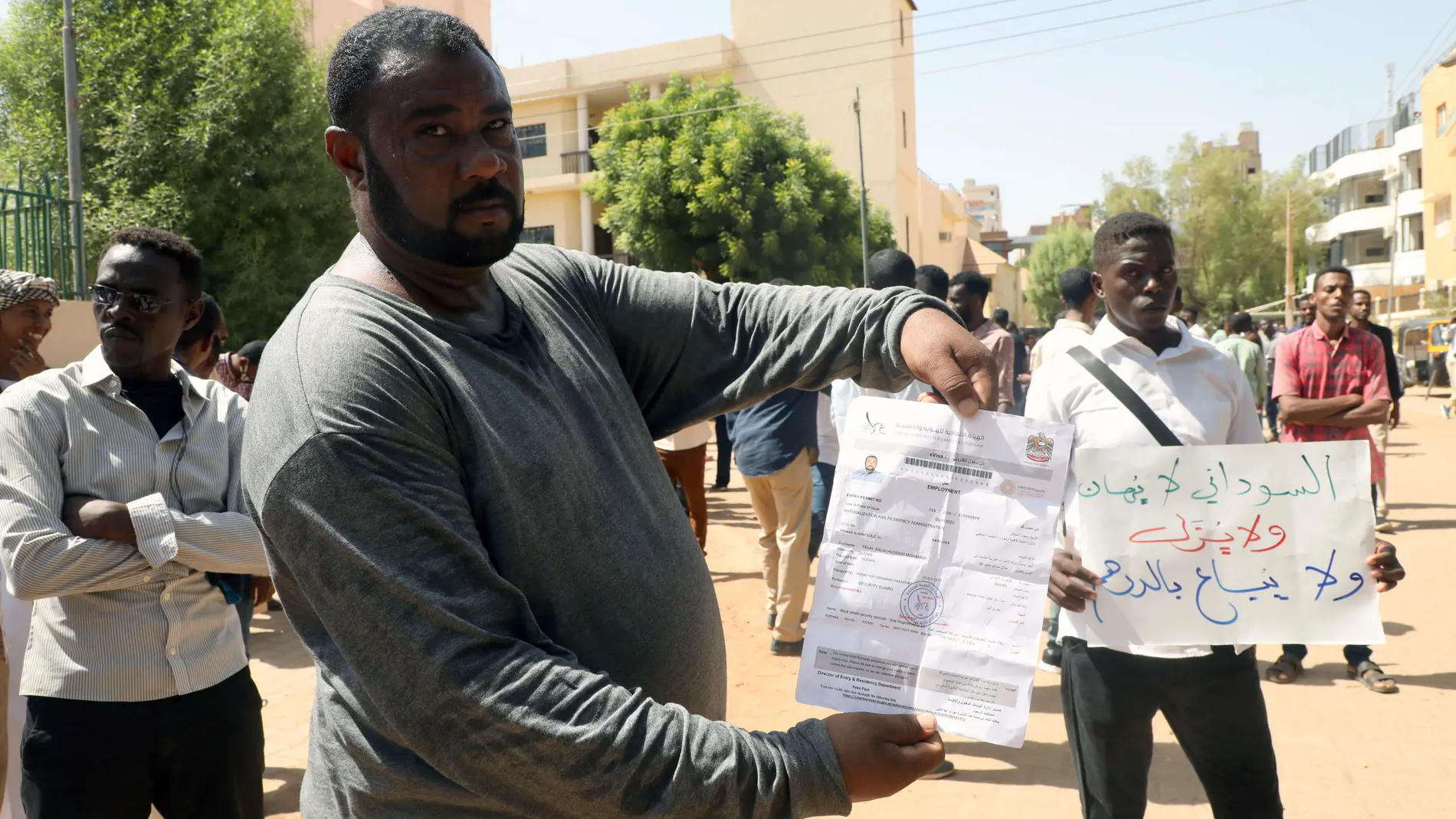

El pasado 10 de abril, Sudán presentó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) un caso histórico: la acusación de genocidio contra los Emiratos Árabes Unidos (EAU) por su apoyo logístico, armamentístico y financiero a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) y otros grupos armados implicados en crímenes masivos en Darfur y otras regiones del país. Esta denuncia sitúa a los EAU en el centro de una de las tramas más brutales de violencia contemporánea, asociándolos con masacres, limpiezas étnicas y desplazamientos forzosos que están devastando a la población civil sudanesa.

Y, sin embargo, esta y otras acusaciones apenas han ocupado titulares. No hay escándalo diplomático, ni comunicados airados de gobiernos europeos, ni un clamor en la opinión pública internacional. Resulta sorprendente, aunque no inesperado: los EAU han conseguido durante años consolidar una imagen de modernidad, eficiencia y cosmopolitismo que, como un velo brillante, oculta su papel activo en la reproducción de lógicas autoritarias y de violencia estructural, tanto dentro como fuera de sus fronteras.

Este lavado de imagen se ha apoyado en la seducción del espectáculo. El lujo y la estética futurista de Dubái y Abu Dhabi se convierten en promesas de un futuro posible, de un mundo donde la tecnología, el orden y el crecimiento económico conviven con la diversidad y la tolerancia.

Las producciones como Dubai Bling o Love is Blind: Habibi no son meros entretenimientos; son artefactos ideológicos que consolidan un imaginario global en el que los EAU se presentan como modelo de éxito en el Sur Global (aunque sin pretender ser orgullosos representantes del mismo), encubriendo las violencias que hacen posible ese éxito. El consumo cultural y la fascinación turística han sido claves para despolitizar la percepción del país y normalizar sus alianzas con las formas más extremas de autoritarismo y acumulación capitalista.

La exportación del autoritarismo y la violencia

El papel desestabilizador de EAU no se limita a Sudán. En Libia, Emiratos ha sido uno de los principales sostenedores del mariscal Jalifa Haftar, proveyendo apoyo militar y aéreo que ha contribuido al enquistamiento del conflicto. En Egipto, los EAU fueron clave en el apuntalamiento del régimen de Abdel Fattah al-Sisi tras el golpe de Estado contra el gobierno democráticamente elegido de Mohamed Morsi. Con financiación directa, respaldo político y apoyo mediático,

Emiratos ayudó a construir uno de los aparatos represivos más sofisticados de Oriente Próximo, profundizando la militarización de la política y la eliminación sistemática de la disidencia. En ambos casos, los EAU no actuaron como meros aliados circunstanciales, sino como arquitectos de un orden autoritario regional, exportando su modelo de gobernanza basado en la estabilidad sin derechos, el control sin rendición de cuentas y la represión sin consecuencias.

Y hay muchos más ejemplos. Desde su papel en Yemen hasta su interferencia en Somalia, pasando por su influencia creciente en países como Túnez, Mali o incluso Serbia, por no hablar de la ahora fallida normalización del régimen de Bashar al Assad, el patrón se repite: consolidar aliados autocráticos, desactivar cualquier atisbo de transformación democrática, e intervenir en clave contrarrevolucionaria cuando los equilibrios regionales amenazan con desbordarse.

Esta exportación de autoritarismo no es un efecto colateral: es parte integral de la visión geoestratégica emiratí para convertirse en pilar del nuevo orden en el Sur Global, mediante una combinación letal de influencia económica, respaldo militar y legitimidad simbólica.

Cosmopolitismo autoritario, economía política y proyección de poder

Desde hace más de una década, los EAU han desplegado una sofisticada estrategia de proyección internacional, profundamente entrelazada con su posicionamiento central en la economía política global. Aunque siguen siendo una potencia petrolera clave, su poder no se explica únicamente por los hidrocarburos. Emiratos ha sabido reconvertirse en un actor geoeconómico de primer orden mediante el control de infraestructuras logísticas —puertos, aeropuertos, hubs comerciales— y una gestión activa de sus fondos soberanos de inversión, que mueven cientos de miles de millones de dólares en todo el mundo.

Esta proyección material, invisible para muchas audiencias, consolida una forma de poder estructural que se articula con su maquinaria cultural y simbólica, articulada en torno al poder blando y a una estética de progreso que seduce a audiencias globales. Este dispositivo no se limita a su arquitectura futurista ni a sus megaproyectos millonarios, sino que abarca también producciones culturales, festivales internacionales, eventos deportivos, universidades de élite (quizás no necesariamente de calidad) y museos de marca global. A través de este despliegue, los EAU se presentan como un ejemplo de tolerancia, estabilidad y avance tecnológico en una región frecuentemente retratada como conflictiva y «atrasada».

Pero esta representación es profundamente engañosa. Bajo la superficie del lujo y el cosmopolitismo se esconde, además de un papel central en conflictos y sufrimientos ajenos, una arquitectura de poder que combina represión interna, jerarquías racializadas y una economía política basada en la explotación sistemática de cuerpos migrantes, provenientes sobre todo de Asia del Sur y el África subsahariana. Este modelo se enmarca dentro de lo que puede denominarse capitalismo racial, en el que las jerarquías entre cuerpos racializados no solo estructuran las posibilidades de movilidad y acceso a derechos, sino que son activamente instrumentalizadas para sostener la acumulación de riqueza en manos de una minoría privilegiada.

En los EAU, el capitalismo racial se expresa de manera nítida: los ciudadanos emiratíes disfrutan de subsidios estatales, servicios de salud gratuitos y un estatus político blindado; mientras que la gran mayoría de la población está compuesta por trabajadores sin derechos políticos ni sociales, sujetos a un sistema de patrocinio (kafala) que los vincula casi por completo a la voluntad de sus empleadores. Estas desigualdades estructurales rara vez aparecen en las narrativas oficiales del país ni en las representaciones culturales que exporta, donde la diversidad aparece como una celebración superficial del multiculturalismo, despolitizada y completamente desconectada de las condiciones materiales reales.

No es solo ‘soft power’: orientalismo y complicidad occidental

Si los EAU han conseguido presentarse ante el mundo como una nación modelo, no es solo por su inversión en poder blando, también ha sido clave la disposición internacional a aceptar su relato. Esta tolerancia no es casual: está profundamente marcada por una mirada orientalista que nos lleva a ser más indulgentes con los abusos cometidos por países no europeos, siempre que adopten ciertos códigos de la modernidad liberal.

En este marco, si un país como Emiratos habla de innovación, eficiencia, sostenibilidad o tolerancia religiosa; sus alianzas con regímenes autocráticos, su papel en guerras por delegación, sus vínculos con redes de mercenarios o incluso su participación en un presunto genocidio parecen disonancias menores. Nos tranquiliza que el lenguaje sea familiar, que la arquitectura se parezca a la nuestra, que el orden social se articule en términos de rendimiento, progreso y crecimiento económico. Esta es una forma de complicidad colonial, en la que los privilegios epistémicos de Europa se trasladan a ciertos actores extrarregionales que cumplen con el guion.

No sorprende entonces que existan instituciones en el Estado español —desde universidades hasta centros culturales y think tanks—, al igual que otros muchos actores en el Norte Global, que compiten activamente por mostrarse cercanas a Emiratos. Firmar convenios, participar en foros o recibir financiación de entidades vinculadas al régimen emiratí no solo se ha normalizado, sino que se presenta como signo de visión estratégica. Esta validación acrítica se extiende también a otras monarquías del Golfo.

En cambio, Arabia Saudí, cuya violencia estructural es comparable en muchos aspectos, sigue siendo percibida como un país medieval y anclado en el pasado. ¿Por qué esa diferencia? En parte, porque Arabia Saudí ha tardado más en invertir en estética modernizadora, en construir el relato del cosmopolitismo funcional que tan eficazmente han exportado Qatar y Emiratos. Porque Arabia Saudí todavía no ha conseguido convertir el autoritarismo en espectáculo, en experiencia premium. Pero también porque, para que algunos países del Golfo puedan presentarse como modernos y avanzados, deben existir otros que se perciban como menos desarrollados, más tradicionales o más toscos.

La comparación —explícita o implícita— permite a ciertos regímenes posicionarse como excepciones ilustradas en una región.jpg) estigmatizada. Esta lógica no solo estructura el modo en que los públicos internacionales consumen estas imágenes, sino que también moldea las propias rivalidades regionales. Las tensiones entre estos países no se explican únicamente por intereses geopolíticos o estratégicos, sino también por la competencia simbólica que influye en, por ejemplo, la atracción de inversiones: quién lidera el relato de modernidad, quién marca la pauta del progreso regional, quién se convierte en el interlocutor preferido de otras capitales.

estigmatizada. Esta lógica no solo estructura el modo en que los públicos internacionales consumen estas imágenes, sino que también moldea las propias rivalidades regionales. Las tensiones entre estos países no se explican únicamente por intereses geopolíticos o estratégicos, sino también por la competencia simbólica que influye en, por ejemplo, la atracción de inversiones: quién lidera el relato de modernidad, quién marca la pauta del progreso regional, quién se convierte en el interlocutor preferido de otras capitales.

Lo que emerge, entonces, es una jerarquización de la tolerancia. Se tolera lo intolerable si viene envuelto en una narrativa de eficiencia. Se legitima el autoritarismo si se ejecuta con fluidez neoliberal y brillos LED. Y se justifica la violencia estructural si se acompaña de discursos de tolerancia religiosa, de innovación y de vanguardia tecnológica. Todo encaja mientras el envoltorio sea reconocible y aspiracional.

Palestina como herramienta propagandística

La causa palestina es uno de los ejemplos más claros de este vaciamiento. Durante años, Emiratos ha proclamado su compromiso con el pueblo palestino, financiando hospitales, campañas de ayuda humanitaria y proyectos de reconstrucción. Sin embargo, esta solidaridad se ha limitado a lo caritativo y simbólico, sin implicar ningún cuestionamiento real del régimen de ocupación y apartheid que Israel impone en los territorios palestinos.

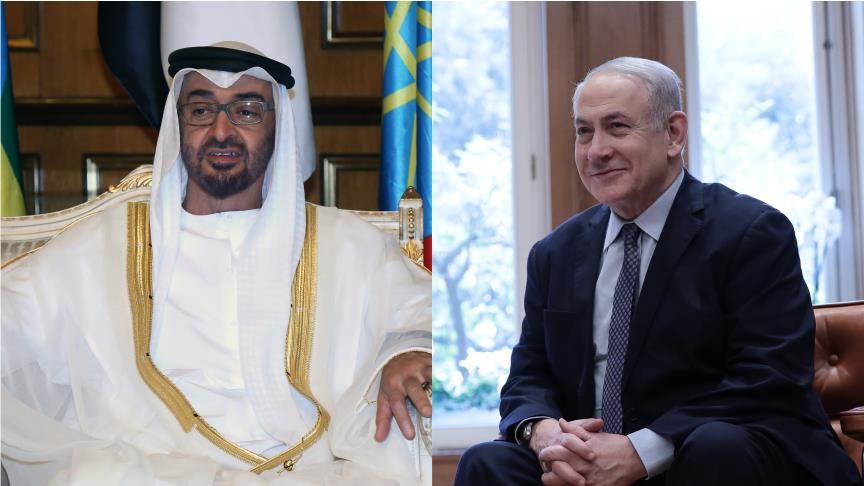

La firma de los Acuerdos de Abraham y la normalización diplomática con Israel en 2020 sellaron esta hipocresía de forma definitiva. Los EAU no solo abandonaron la exigencia histórica de un Estado palestino como condición para las relaciones diplomáticas, sino que abrazaron abiertamente una alianza estratégica, comercial y tecnológica con Tel Aviv. En la práctica, esto ha supuesto el aval implícito a la violencia israelí en Gaza, a la expansión de los asentamientos ilegales y a la impunidad con la que se asesina a civiles palestinos.

Lo que queda, por tanto, es una solidaridad despolitizada, que permite al régimen emiratí presentarse como «amigo de Palestina» mientras refuerza el statu quo colonial en la región y reprime muestras de solidaridad con Palestina que estén demasiado politizadas. Una estrategia muy similar a la que ha empleado Israel durante décadas: proyectarse como democracia avanzada, tecnológica y liberal, al tiempo que ejecuta una política sistemática de apartheid y limpieza étnica. De hecho, Emiratos e Israel están cada vez más alineados en su visión del orden regional: uno basado en la represión de toda forma de disidencia política, el control absoluto de la población y la conversión de la violencia estructural en modelo de gobernanza.

Despertar del espejismo

El caso presentado por Sudán ante la CIJ nos obliga a mirar de frente una realidad que muchos prefieren ignorar. No se trata de una excepción, sino de una lógica coherente con el modelo político, económico y cultural que los EAU han construido. No es una anomalía, sino una consecuencia.

Que tantos ciudadanos europeos, incluidos muchos del Estado español, sigan fascinados por el brillo del país no es casual. Es el resultado de una maquinaria bien engrasada que sabe vestir el autoritarismo y un preocupante papel geopolítico con traje de modernidad, que ha convertido la represión en marca-país, y que cuenta con la complicidad activa de gobiernos, empresas, universidades y medios de comunicación occidentales. Esta fascinación no se limita a lo institucional: forma parte también de una cultura aspiracional que normaliza la desigualdad, romantiza el poder autoritario y convierte la exclusión en estilo de vida.

Este espejismo debe romperse. No podemos seguir mirando hacia otro lado mientras se cometen genocidios, se financian guerras y se construyen jerarquías raciales que despojan de derechos y dignidad a millones de personas. La modernidad no puede seguir siendo una coartada. Ni el cosmopolitismo un disfraz.

Si (verdaderamente) queremos hablar de derechos humanos, de justicia y de paz, tenemos que empezar por desmontar las estructuras que permiten que la violencia se maquille de progreso. Y los Emiratos Árabes Unidos son, hoy, una de esas estructuras. Nos toca elegir: seguir celebrando el espejismo, o empezar a mirar con ojos críticos lo que hay detrás del brillo.

*Coordinadora para Oriente Próximo y Norte de Africa en la Fundación Alternativas y profesora asociada en la Universidad Carlos 3 de Madrid