Panorama Económico Latinoamericano- Del 19 al 26 de noviembre de 2025

Colombia: decreto para impulsar proyectos eólicos

El gobierno de Colombia oficializó un instrumento jurídico denominado LAEólica, que agiliza el licenciamiento de proyectos eólicos y refuerza la protección ambiental y social impulsada hoy en el país, según destacó el Ministerio de Minas y Energía.

El gobierno de Colombia oficializó un instrumento jurídico denominado LAEólica, que agiliza el licenciamiento de proyectos eólicos y refuerza la protección ambiental y social impulsada hoy en el país, según destacó el Ministerio de Minas y Energía.

El Decreto 1186, que reglamenta la Licencia Ambiental Eólica con Diseño Optimizado permitirá acelerar de manera responsable la aprobación de iniciativas que involucren a esa fuente renovable con capacidades entre 10 y 100 megavatios.

De acuerdo con la cartera ministerial, la herramienta legal promueve un modelo ambiental que optimiza los procesos de evaluación, fortalece la protección de la biodiversidad y garantiza la participación de las comunidades en la implementación de la energía limpia.

Según remarcó la ministra de Ambiente encargada, Irene Vélez, con LAEólica se avanza hacia una transición energética que armoniza el desarrollo con la protección de la vida y la biodiversidad, y que pone en el centro a las comunidades y los territorios como protagonistas del cambio.

Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, resaltó que el Decreto 1186 de 2025 revoluciona el licenciamiento ambiental en Colombia, impulsando la transición energética justa y la generación eólica bajo altos estándares técnicos y sociales.

“Con la nueva Licencia Ambiental Eólica con Diseño Optimizado (LAEólica), el Gobierno del Cambio acelera los proyectos de energía renovable, reduce la tramitología y fortalece el diálogo con las comunidades”, planteó.

El nuevo esquema incorpora criterios de localización, diseño y operación que reducen los impactos ambientales desde la concepción misma de los proyectos, según trascendió.

Entre ellos se incluyen la delimitación de distancias mínimas a centros poblados, el uso de tecnologías que previenen afectaciones a aves y murciélagos, el uso eficiente del suelo y la implementación de turbinas silenciosas y seguras.

Venezuela: producción del cangrejo azul, motor para la economía

La producción del cangrejo azul para la economía del país y sobre todo para lo que llaman la economía azul de la cuenca del Lago de Maracaibo es uno de los motores más importantes que existen en la actualidad en las exportaciones no petroleras de Venezuela.

Así lo afirmó el presidente de la Cámara Procesadora de Cangrejo Azul de Venezuela, Caiproca, Francisco Martínez, quien agregó que se trata de una potencia económica productiva para Venezuela y para el estado Zulia, “recordemos que la pesca es el tercer rubro de exportación no petrolera, según las cifras que da la Asociación Venezolana de Exportación”, dijo.

Y en este sentido, destacó que el cangrejo es el primer rubro de exportación hacia Estados Unidos, se trata de una actividad bien importante que tiene la posibilidad de una generación de empleos directos e indirectos.

Rentabilidad del cangrejo azul

Definitivamente hay rentabilidad, pero como todo commodity en un mercado que implica la oferta y la demanda tiene sus altos y sus bajos, también la industria tiene unos picos hacia arriba y hacia abajo, producto de lo errática que es la especie, porque recordemos que esta es una especie que se pesca y la actividad es de pesca salvaje.

Martínez explicó que el cangrejo azul se conoce como el cangrejo nadador, es un cangrejo que se mueve a lo largo y ancho del lago de Maracaibo. Es una pesca bastante intuitiva, los pescadores salen todos los días a su faena de pesca y dependiendo del área por donde se esté moviendo el cangrejo tienen mejores o peores posibilidades de captura.

Cadena productiva

Es una cadena bastante compleja e interesante porque desde que el cangrejo se pesca, se usa el sistema de palangre que es una línea que tiene unos anzuelos, los cuales el pescadero va pasando a lo largo de la línea y con una cesta va capturando al cangrejo.

“Desde ese momento que es capturado hasta que llega al consumidor en los mercados internacionales, en este caso, Estados Unidos, que es el que tiene el patrón de consumo de cangrejo azul más grande del mundo, se cumple con un protocolo de mantenimiento muy exigente.

“Actualmente Estados Unidos es nuestro mercado meta fundamental, Toda la actividad productiva nuestra va al mercado norteamericano”, dijo.

Destacó que están en la búsqueda de nuevos mercados, pero es difícil por ser un tipo de carne que lleva unas especificaciones y exigencias a nivel de comportamiento de cadenas de frio y de inocuidad y cumplimiento de una serie de normas internacionales para poder tener acceso a esos mercados.

Protocolo de traslado

Martínez explicó que el Cangrejo Azul viaja por avión y desde que llega a las plantas de distribución y almacenamiento, lleva todo un proceso de cocción y mantenimiento y de ahí en adelante entra a una sala esterilizada donde es mantenido en una cadena de frio que lo preserva hasta que llega al plato del consumidor final.

Producto clase triple A

La producción del cangrejo en Venezuela data de unos 35 o 40 años, los precursores que tuvieron esta iniciativa empezaron de una forma bastante modesta y progresivamente se desarrolló en la medida en que fueron aceptando el producto, porque el cangrejo venezolano es un producto premium, de clase triple A, tiene un sabor supremamente característico porque el ejemplar del cangrejo absorbe el sabor en función del ecosistema donde prospera.

Paradójicamente, siendo de la misma cuenca, si se compara el cangrejo azul que se produce en la ciénaga del Río Magdalena y el que se produce en el Lago de Maracaibo, tienen sabores característicos que los diferencian el uno del otro, el sabor es muy interesante.

El que se produce en el Lago de Maracaibo tiene un sabor entre dulce y salado, producto de que se reproduce entre el Golfo del Lago y el Lago propiamente dicho y adopta ese sabor característico que gusta tanto en el mercado norteamericano.

En Venezuela actualmente se puede conseguir el producto a través de aliados comerciales, vía online, eso es algo en lo que se está incursionando buscando generar patrones de consumo en el país, porque Venezuela a pesar de tener este producto, ni siquiera en Maracaibo hay patrones de consumo.

Los patrones de consumo son los comportamientos recurrentes y hábitos que definen cómo, cuándo, dónde y por qué las personas adquieren productos y servicios. Estos patrones, influenciados por factores como la economía, la cultura, la demografía y la estacionalidad, son fundamentales para que las empresas puedan predecir la demanda, gestionar inventarios y desarrollar estrategias de marketing efectivas.

Uno de los componentes de los patrones son los hábitos de compra: Las rutinas establecidas, como comprar alimentos semanalmente, se consideran hábitos de consumo.El especialista indicó que “nuestra industria es completamente artesanal porque todo el proceso es artesanal y manual, por eso es que tenemos un alto nivel de generación de empleo, sobre todo el impacto nuestro en generación de empleo es en la población indígena Wayú, que es de casi 80%”.

La competencia internacional del cangrejo es ardua

La competencia internacional es ardua, Venezuela compite con cangrejos de Asia, Indonesia, Filipinas, y Vietnam, que son fuertes productores de cangrejo, aunque ellos tienen otra especie, “digamos que es el primo hermano del que tenemos nosotros el (Callinectes sapidus) que es el cangrejo azul y competimos también con México, pero la competencia más fuerte que tiene Venezuela en cangrejo azul es el mercado o la producción interna de Estados Unidos”, explicó el experto, Francisco Martínez, presidente de Caiproca

En Venezuela también hay mucha competencia evidentemente y eso se debe a que hoy por hoy existen unas 20 o 22 plantas, aunque en esta temporada solamente han iniciado 17 plantas que entraron a la producción de la temporada 2025-2026.

Por otra parte, Martínez se refirió al trabajo que vienen adelantando y expresó que actualmente existe una integración entre el sector público y el sector privado, abordando los problemas de la industria de la pesca del cangrejo azul y de la pesca en general, “en estos momentos, incluso el gobierno regional, el gobierno nacional y el empresariado, estamos haciendo todo el esfuerzo para garantizar la inocuidad y la seguridad del cangrejo azul”, dijo.

Perú: pesca industrial y conservación pueden coexistir

La Corte Suprema debe definir si una directiva puede prohibir lo que la ley permite y el futuro de miles de empleos en la pesca formal. La industria pesquera peruana enfrenta una paradoja legal que pone en riesgo empleos, inversión y recaudación. Lo más grave es que el propio Estado, llamado a proteger los derechos constitucionales, ha generado este problema.

La Ley de Áreas Naturales Protegidas (ANP), aprobada en 1997, busca conservar espacios continentales y marinos sin prohibir de manera absoluta las actividades económicas existentes. Su artículo 23 establece que las ANP pueden contar con zonas de aprovechamiento directo, donde se permite la utilización de flora y fauna silvestre, incluida la pesca, bajo condiciones reguladas.

Por ello, la Reserva Nacional Dorsal de Nazca, creada en 2021, autoriza expresamente la pesca de mayor escala hasta los 1,000 metros de profundidad mediante una zonificación técnica que protege los fondos marinos y permite actividades extractivas reguladas en la zona superficial. Su diseño incluyó al Imarpe, Sernanp, Produce y diversas ONG, lo que evidenció que conservación y pesca sostenible pueden coexistir.

Sin embargo, en septiembre de 2021 el Sernanp aprobó una resolución directoral que prohíbe de manera absoluta la pesca de mayor escala en todas las ANP. Esta medida contradice la propia Ley de ANP y el modelo técnico de la Dorsal de Nazca, aprobado apenas tres meses antes.

“Quien determinó el sistema de zonificación vertical para proteger los montes submarinos y establecer los 1,000 metros como zona de aprovechamiento directo en la Dorsal de Nazca fue el Instituto del Mar del Perú. Y eso es lo que a veces no se quiere reconocer”, señaló Héctor Soldi, expresidente del Imarpe.

Acción popular

La Sociedad Nacional de Pesquería presentó una acción popular señalando que la resolución viola la jerarquía normativa: una directiva no puede prohibir lo que una ley permite. La posición de la SNP es la misma que la Ley de ANP, que se pueda realizar pesca a mayor escala en determinadas zonas y áreas hasta ciertos límites con los respectivos controles del Sernanp.

La Sala Constitucional de la Corte Suprema evaluó el caso, en el cual se evidenciaron contradicciones en la defensa del Estado. El procurador Luis Alberto Huerta reconoció que en la Dorsal de Nazca se optó por “buscar la armonía entre la protección del medioambiente con el ejercicio de libertades económicas”, admitiendo implícitamente que la prohibición absoluta no es la única alternativa constitucional. Pese a ello, defendió la directiva que prohíbe toda pesca de gran escala en las ANP.

Ernesto Blume, representante del Sindicato Único de Pescadores, sostuvo que la norma impugnada “tiene vicios de inconstitucionalidad” y afecta a miles de trabajadores. Cuestionó, además, su racionalidad: “El mar peruano es inmenso y tiene riqueza natural en todos sus espacios; una prohibición de esta naturaleza parece irracional”.

La controversia demuestra que el debate no es si deben conservarse las ANP —hay consenso en ello—, sino cómo hacerlo. La alternativa ya existe en la legislación peruana: regulación caso por caso, planes maestros y zonificación basada en evidencia científica, como en la Dorsal de Nazca.

La Corte Suprema deberá decidir si una directiva administrativa puede prohibir lo que una ley permite y si debe prevalecer la prohibición absoluta sin sustento técnico o una regulación equilibrada. Su fallo tendrá impacto en 250,000 empleos directos, 3,500 pymes y, sobre todo, en la defensa del principio de jerarquía normativa en un Estado de derecho.

Efectos del régimen de tipo cambio de “flotación sucia”

Alejandro Narváez Liceras

En el Perú, la política cambiaria se ha caracterizado por un régimen de “flotación sucia”, o managed float, en el cual el tipo de cambio no se deja totalmente al arbitrio del mercado, sino que es intervenido discrecionalmente por el Banco Central de Reserva (BCR). Este esquema híbrido ha sido uno de los pilares de la política monetaria del banco emisor desde los años 2000, apuntando a evitar volatilidades abruptas que afecten la estabilidad macroeconómica y el control de la inflación.

Sin embargo, una de sus consecuencias más relevantes —y menos debatidas— es su efecto directo sobre las Reservas Internacionales Netas (RIN), que constituyen el principal escudo financiero externo del país, así como sus efectos colaterales: pérdida de competitividad exportadora, fortalecimiento artificial del sol, y una creciente dependencia de la acumulación de reservas internacionales. Este artículo propone una reflexión crítica sobre los efectos del régimen cambiario actual en la economía peruana y su sostenibilidad en el mediano plazo.

Naturaleza del régimen y sus efectos

El régimen de “flotación sucia “o “flotación administrada” permite que el tipo de cambio sea determinado principalmente por el mercado, pero con intervenciones del BCR para evitar fluctuaciones bruscas. En teoría, esto otorga flexibilidad frente a shocks externos. En la práctica, sin embargo, el Banco Central ha intervenido activamente en el mercado cambiario con compras (como la reciente compra del 6 de noviembre de 2025 por 27 millones de dólares) y ventas de divisas que en algunos años han superado los 10, 000 millones de dólares anuales (BCR, 2023). Estas acciones, aunque estabilizadoras en el corto plazo, distorsionan los precios relativos e impiden un ajuste real de la economía ante desequilibrios externos

Uno de los efectos más evidentes de la “flotación sucia” ha sido la apreciación real de nuestra moneda, el sol. A pesar de los vaivenes internacionales, el tipo de cambio ha permanecido relativamente estable, oscilando entre 3.40 y 4.10 soles por dólar en la última década. Esta estabilidad, si bien beneficiosa para los importadores y el control inflacionario, ha erosionado la competitividad de las exportaciones no tradicionales, cuyos costos se han mantenido elevados en términos internacionales. Sectores como el textil, la agroindustria o el metalmecánico han visto reducida su rentabilidad, incentivando una reprimarización de la economía, como la agricultura, la minería y la extracción de recursos naturales.

Reserva internacional y vulnerabilidad externa

Las intervenciones del BCR se financian con la acumulación de reservas internacionales, las cuales al 12 de noviembre de 2025 totalizaban 89,937 millones de dólares que equivale al 26% del PBI (BCR noviembre 2025). Si bien este colchón fortalece la percepción de solvencia financiera, también implica costos de oportunidad para la economía peruana. El mantenimiento de reservas excesivas en instrumentos financieros de bajo rendimiento genera un drenaje de recursos que podrían ser utilizados en inversión pública productiva y mejorar el bienestar de los peruanos. Además, el exceso de reservas expone al país a pérdidas contables cuando el dólar se devalúa globalmente como viene ocurriendo actualmente. Concretamente, las RIN del BCR están constituidos principalmente por activos internacionales líquidos como depósitos en bancos extranjeros, bonos de gobiernos y organismos internacionales.

Sesgos y riesgos del régimen cambiaria actual

El sesgo a la apreciación o revaluación del sol, promovido por el BCR en su afán de mantener la inflación bajo control, tiene implicancias distributivas: favorece a los sectores importadores y financieros, pero perjudica a los exportadores, a las pequeñas empresas. Asimismo, genera un espejismo de estabilidad macroeconómica que puede desincentivar reformas estructurales necesarias. Por otro lado, en un contexto de mayor volatilidad financiera global, mantener artificialmente bajo el tipo de cambio puede convertirse en una trampa, como ocurrió en otros países latinoamericanos que vieron desplomarse sus monedas ante eventos externos (casos de Argentina en 2020 o Colombia en 2022)

Alternativas a la “flotación sucia”

Para superar los límites de la “flotación sucia”, es necesario rediseñar la estrategia cambiaria bajo criterios de desarrollo productivo y diversificación exportadora. Esto a mi juicio implica:

• Redefinir la banda de intervención para permitir una mayor flexibilidad que favorezca la competitividad.

• Establecer reglas explícitas de intervención, lo que aumentaría la transparencia y previsibilidad de la política cambiaria.

• Coordinar la política monetaria con la política fiscal y la comercial, para lograr una alineación coherente con los objetivos de política económica del país.

• Reducir la concentración del poder de decisión del BCR, promoviendo una supervisión más democrática y técnica de su actuación.

Apunte final

La “flotación sucia” del tipo de cambio ha sido funcional para garantizar la estabilidad macroeconómica y reducir la inflación durante más de dos décadas. Sin embargo, esta herramienta ha llegado a sus límites. Su uso intensivo ha generado distorsiones productivas, pérdida de competitividad, concentración sectorial y dependencia excesiva de las reservas internacionales. En un entorno mundial incierto, el país necesita transitar hacia un régimen más transparente, flexible y alineado con un modelo de desarrollo sostenible e inclusivo. La estabilidad cambiaria no puede seguir sosteniéndose a costa del estancamiento productivo. Es urgente debatir abiertamente los costos ocultos del régimen cambiario actual.

(*) Profesor Principal de Economía Financiera en San Marcos y director del Instituto Internacional de Economía y Empresa.

/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_63b422c2caee4269b8b34177e8876b93/internal_photos/bs/2024/B/p/pxlNgBQvWsq6wYXLbf4Q/140923p71petrobras0017.jpg) Petrobras descubre un nuevo pozo en la Cuenca de Campos

Petrobras descubre un nuevo pozo en la Cuenca de Campos

Petrobras ha identificado petróleo de excelente calidad en la capa post-sal de la Cuenca de Campos, en un pozo exploratorio del bloque Tartaruga Verde Suroeste. El pozo 4-BRSA-1403D-RJS se ubica a 108 km de la costa, en la ciudad de Campos dos Goitacazes, Río de Janeiro, a una profundidad de 734 metros. El descubrimiento se anunció este lunes 17iba los momentos m

La perforación del pozo ya se ha completado. El intervalo petrolífero se confirmó mediante registros eléctricos, indicios de gas y muestreo de fluidos.

Estas muestras se enviarán ahora para su análisis en laboratorio, lo que permitirá caracterizar las condiciones de los yacimientos y fluidos encontrados, posibilitando la evaluación continua del potencial de la zona.

El bloque Tartaruga Verde Sudoeste fue adquirido en septiembre de 2018, durante la 5.ª Ronda de Producción Compartida, con Pré-Sal Petróleo SA (PPSA) como gestor. Petrobras es el operador del bloque con una participación del 100%.

Post-sal vs. pre-sal

A diferencia de la capa presalina, que actualmente representa el 80% de la producción total de petróleo del país, los yacimientos post-salinos reciben este nombre porque el petróleo que se encuentra allí está ubicado bajo el lecho marino, antes de la capa de sal, es decir, a menor profundidad que la capa presalina.

Cuenca de Campos

Según PPSA, la Cuenca de Campos fue el primer descubrimiento, con un gran potencial exploratorio y el reto de alcanzar aguas profundas. Su formación ocurrió hace 100 millones de años, con la separación de los continentes sudamericano y africano, convirtiéndose en una especie de «relleno natural» formado por los sedimentos liberados al océano Atlántico durante ese período.

El área abarca aproximadamente 100 000 kilómetros cuadrados, extendiéndose desde Espírito Santo, cerca de Vitória, hasta Arraial do Cabo, en la costa norte de Río de Janeiro.

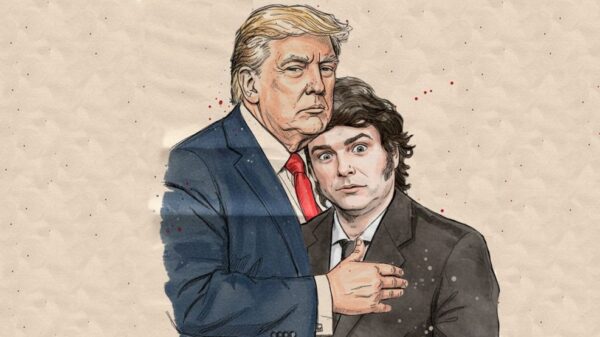

Acuerdo comercial Argentina – EEUU: un golpe al Mercosur

Aram Aharonian *

Entre integración o dependencia, Milei eligió la segunda.

Estados Unidos y Argentina avanzaron en un nuevo Acuerdo de Comercio e Inversiones Recíprocas, que redefine la relación económica bilateral: Argentina brindará acceso preferencial al mercado para las exportaciones estadounidenses, incluidas medicinas, productos químicos, maquinaria, productos de tecnologías de la información, dispositivos médicos, vehículos automotores y una amplia gama de productos agrícolas.

El marco de acuerdo comercial profundiza la dependencia de las decisiones que se tomen en Washington. Tras el anuncio, Milei insistió en que el país se “capitalizará fuertemente” y que se abre “un nuevo siglo de oro ”basado en minería, energía y alimentos». También reforzó su agenda de reformas laborales, tributarias y penales, señalando que su administración seguirá siendo “la más reformista de la historia argentina”.

La asimetría es evidente: mientras Argentina abre sectores donde compite una de las industrias más desarrolladas del mundo, Washington ofrece concesiones centradas en bienes primarios o insumos que no afectan a su industria interna.

La relación bilateral es estratégica para la Casa Blanca que ha usado a la Argentina como la mejor prueba del sistema de premios y castigos con el que quiere dirigir la política exterior en el continente. La misma lógica del palo y la zanahoria que ya aplicó Trump con su guerra arancelaria, que redefinió las reglas del comercio global.

En materia de apertura comercial y normas de regulación, la Argentina prácticamente se somete a las condiciones que impongan las empresas y las leyes estadounidenses. Argentina se obliga a seguir los lineamientos de la política comercial de Washington, específicamente en la relación con terceros países, lo que podría leerse como una alusión directa a China.

No queda claro cuáles son los márgenes de libertad que tendrá Agentina para comerciar: el nuevo pacto aparece como nuevo ejemplo de la añeja Doctrina Monroe, pero esta vez para limitar el avance de China en un área tan sensible a los intereses de la economía estadounidense como la soja y sus derivados.

Tampoco queda claro cómo quedará la relación de Argentina con el resto de países del Mercosur, puesto que las cláusulas anticipadas en la comunicación oficial de Washington señalan un tratamiento privilegiado en materia arancelaria y para arancelaria para los productos de origen estadounidense.

El acuerdo supone la eliminación de barreras no arancelarias. Argentina desmanteló licencias de importación y otros mecanismos restrictivos, facilitando el ingreso de productos estadounidenses y se compromete a no exigir formalidades consulares para exportaciones de EEUU y también eliminará gradualmente la tasa de estadística para bienes estadounidenses. Asimismo, permitirá el ingreso de productos de EEUU que cumplan normas técnicas estadounidenses o internacionales, sin evaluaciones adicionales.

El acuerdo subordina la política comercial argentina a los lineamientos de Washington, especialmente en relación con terceros países como China, generando dudas sobre el margen de maniobra del país en sectores sensibles como la soja.

Preocupa el impacto en el Mercosur, ya que las preferencias arancelarias otorgadas a Estados Unidos podrían romper la lógica del bloque. El mismo día que se anunció el acuerdo con EEUU, trascendió que Milei se inclina por no participar de la próxima Cumbre del Mercosur, el 20 de diciembre en Foz de Iguazú, Brasil.

Distintos analistas denuncian que el gobierno argentino impulsa un alineamiento incondicional con la administración Trump, mientras consolida un modelo económico que beneficia a sectores primarios y expone a la industria nacional a una competencia difícil de soportar. Un aspecto llamativo es que casi no se habla del acero y del aluminio, dos sectores históricamente sensibles en cualquier negociación comercial con Estados Unidos.

Argentina abrirá mercados industriales y tecnológicos donde EEUU tiene ventajas abrumadoras, mientras que Washington ofrece concesiones limitadas a bienes primarios sin afectar su estructura productiva. El acuerdo con EEUU es completamente asimétrico: un pacto entre una nación que “salvó” a la otra con préstamos directos del Tesoro. Y ahora se lo está cobrando.

La eliminación de barreras no arancelarias, el reconocimiento automático de estándares estadounidenses y la aceptación de certificaciones como las de la FDA son vistas como una renuncia a facultades regulatorias clave. A esto se suma la presión para modificar normas de propiedad intelectual y la apertura agrícola a productos

altamente subsidiados, lo que podría perjudicar a economías regionales y pymes alimentarias locales.

El acuerdo se concentra en industrias como la automotriz, farmacéutica y agroalimentaria, pero si Washington busca diversificar sus cadenas de suministro y reducir dependencia asiática, es razonable que explore países con capacidad industrial y ubicación estratégica en el hemisferio.

Algunos analistas consideran que este acuerdo podría resultar más ventajoso que el tratado Mercosur-UE, cuya cuota Hilton para la carne argentina ronda las treinta mil toneladas que hoy apenas se cumple parcialmente y podría llevarse a cincuenta mil toneladas con el acuerdo, mientras que la negociación con EEUU habilitaría hasta cien mil toneladas.

¿Será correcta esta vez la estrategia de alinearse unilateralmente con Estados Unidos, incluso dañando el vínculo con nuestros principales socios comerciales, Brasil y China? Milei ha quitado al país el margen para la neutralidad estratégica. La economía actualmente está demasiado frágil, el Estado demasiado endeudado y el sistema productivo demasiado dependiente de decisiones externas como para sostener una política exterior autónoma sin costos, señala el diario Perfil.

El alineamiento con Estados Unidos implica aceptar una arquitectura de poder donde la soberanía económica queda subordinada a intereses ajenos. El acuerdo con Washington expone en toda su magnitud la fragilidad argentina. Los analistas se preguntan si el país aprovechará esta alineación para construir capacidades propias -infraestructura, tecnología, industria- o si repetirá el patrón histórico de integrarse al mundo como proveedor primario y consumidor de manufacturas ajenas, produciendo mayor dependencia y vulnerabilidad.

Neocolonialismo

Presentado por Milei como “histórico”, este “entendimiento” con EEUU es, en realidad, algo más grave que un Tratado de Libre Comercio: es un marco general diseñado para habilitar futuras concesiones neocoloniales, un paraguas amplio sin obligaciones equivalentes para Washington, pero con compromisos inmediatos y profundos para Argentina, señala el analista Matías Caciabue.

El acuerdo firmado por los cancilleres Pablo Quirno y Marco Rubio es, sencillamente, un pacto neocolonial, que entrega capacidades regulatorias, debilita la integración regional y recoloca a la Argentina en una posición de vasallaje político y económico.

Mientras EEUU sólo menciona como apertura concreta la carne argentina (sin especificar cupos ni condiciones, y sin incorporar mejoras sobre acero o aluminio), casi todo lo demás son exigencias hacia Argentina: desmantelar barreras no arancelarias, aceptar estándares estadounidenses y ceder soberanía regulatoria.

Argentina aceptará vehículos fabricados en EEUU bajo estándares de seguridad y emisiones estadounidenses, y certificados de la FDA (agencia sanitaria de EEU.) para dispositivos médicos y fármacos. El alineamiento con Estados Unidos puede ofrecer anclaje, inversiones y protección geopolítica, pero sin ninguna duda implica aceptar una arquitectura de poder donde la soberanía económica queda subordinada a intereses ajenos (personales de Trump y de Estados Unidos).

¿Ha vuelto la doctrina Monroe de principios del siglo pasado? Se trató de una política exterior anunciada por Estados Unidos en 1823 durante la presidencia de James Monroe. Su idea central puede resumirse en la frase “América para los americanos”, aunque en la práctica significó “América al servicio de Estados Unidos”. El mensaje original advertía a las potencias europeas que no debían intervenir, colonizar o intentar expandirse en el continente americano. Hoy, la principal preocupación de Trump es China.

Cabe recordar que fue excusa para legitimar intervenciones militares, derrocamientos de gobiernos, ocupaciones y control económico en varios países latinoamericanos. Este nuevo pacto es un nuevo ejemplo de la doctrina Monroe, pero esta vez para limitar el avance de China. Tiene no solo consecuencias comerciales sino geopolíticas de todo tipo:

En agroindustria el acuerdo dispone más acceso para alimentos estadounidenses. Argentina abrió su mercado a ganado en pie de EEUU, permitirá el ingreso de carne aviar estadounidense en un plazo máximo de un año. No impondrá restricciones a productos que utilicen determinados términos queseros y cárnicos. Asimismo, simplificará el registro de carne vacuna, subproductos y menudencias, carne de cerdo y no exigirá registro de establecimientos para lácteos estadounidenses.

El acuerdo señala que Argentina tomará medidas para combatir la tala ilegal, impulsará una economía más eficiente en recursos, especialmente en minerales críticos. Asimismo, aplicará plenamente el Acuerdo de Subvenciones a la

Pesca de la OMC. Ambos países acordaron coordinar acciones frente a políticas comerciales no basadas en mercado y desarrollarán herramientas comunes para controles a la exportación, seguridad de inversiones, evasión de derechos aduaneros, y otras prácticas sensibles.

Añade que ambos países impulsarán inversiones en litio, cobre y otros minerales estratégicos y trabajarán en estabilizar el comercio global de soja, un rubro clave para el campo argentino. Por otra parte, Argentina se compromete a revisar y limitar acciones distorsivas de empresas estatales y evaluará subsidios industriales que puedan impactar la relación comercial.

En lo referente al comercio digital, flujo de datos y firmas electrónicas, Argentina reconocerá a Estados Unidos como jurisdicción adecuada para transferencias de datos personales y no discriminará contra plataformas digitales, servicios o productos digitales estadounidenses. Asimismo, reconocerá como válidas las firmas electrónicas aceptadas bajo ley estadounidense.

El alineamiento con Estados Unidos puede ofrecer anclaje, inversiones y protección geopolítica, pero también implica aceptar una arquitectura de poder donde la soberanía económica -y política queda subordinada a intereses ajenos, dándole la espalda a los países de la regi{ón.

*Magister en Integración, periodista y docente uruguayo, fundador de Telesur, director del Observatorio en Comunicación y Democracia, presidente de la Fundación para la Integración Latinoamericana.

Panorama Internacional

En la era de la electricidad, la demanda fósil seguirá creciendo

Andrés Actis

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) confirma que el avance de la electrificación permite avizorar una caída de los combustibles contaminantes. Sin embargo, con las políticas actuales, la demanda de petróleo y gas se mantendrá en ascenso en los próximos 25 años.

En medio de la COP 30, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha publicado este miércoles su informe anual World Energy Outlook (Panorama Energético Mundial), que analiza y proyecta las tendencias globales de oferta y demanda energética. El documento confirma que el planeta ha entrado definitivamente en la “era de la electricidad”, cimiento indispensable para la descarbonización. Sin embargo, hay muchas señales de alerta. En primer lugar, se destaca que con las políticas actuales, la demanda de petróleo y carbón seguirá creciendo hasta 2050.

En segundo lugar, el informe señala que la vulnerabilidad de las cadenas de suministro de minerales críticos es cada vez mayor. En tercero, se acusa la falta de inversión para que los sistemas eléctricos sean seguros. Por otra parte, se hace incidencia en la amenaza para la seguridad energética que suponen las tensiones geopolíticas globales. Por último, se concluye que la ambición de los gobiernos para mitigar los peores efectos climáticos se está debilitando.

La edición del 2025 del WEO, por sus siglas en inglés, abarca tres escenarios principales: el Escenario de Políticas Vigentes (CPS), el Escenario de Políticas Declaradas (STEPS) y el Escenario de Cero Emisiones Netas para 2050 (NZE). Cada uno de ellos traza un futuro energético distinto, lo que permite analizar las implicaciones de las diferentes opciones políticas, de inversión y tecnológicas para la seguridad energética, la asequibilidad y las emisiones.

“El nuevo petróleo”

La primera conclusión al leer las 518 páginas del informe es que la transición energética es inevitable. En todos los escenarios, las energías renovables crecen a más velocidad que cualquier otra fuente de energía; y la demanda eléctrica aumenta mucho más rápido que el consumo energético total: un 40% hasta 2035 en el CPS y el STEPS; y más del 50% en el NZE. En 2025, la electricidad representa el 21% del consumo final mundial, y es el “motor” de los sectores que suman más del 40% del PIB global. Se estima que para 2035, el 80% de la demanda mundial de electricidad provendrá de fuentes renovables.

“El análisis del World Energy Outlook lleva muchos años destacando el papel cada vez más importante de la electricidad en las economías de todo el mundo. El año pasado dijimos que el mundo estaba entrando rápidamente en la era de la electricidad y hoy está claro que ya ha llegado”, celebra Fatih Birol, director de la Agencia Internacional de la Energía.

A partir de este dato positivo, aparecen las sombras. La primera está relacionada con el vertiginoso crecimiento de la electricidad. Según la AIE, urge acelerar la expansión de redes, almacenamiento y flexibilidad del sistema. Se trata de un “desafío clave” que va más lento de lo esperado. Se cita este dato: aunque la inversión en generación eléctrica alcanza un billón de dólares anual, el gasto en redes es menos de la mitad, “generando cuellos de botella y encarecimiento”.

En un mundo en que los centros de datos se convertirán en el “nuevo petróleo” —se prevé que la inversión mundial en centros de datos alcance los 580.000 millones de dólares en 2025—, los sistemas eléctricos necesitan de una resiliencia y flexibilidad que hoy, según la AIE, no tienen.

En ese sentido, el estudio de la AIE pone de ejemplo al apagón eléctrico en España. “El incidente demuestra que la seguridad eléctrica en los sistemas eléctricos modernos no solo depende de la generación, sino también de la calidad del funcionamiento de la red y del comportamiento de todos los activos conectados”, reza el informe.

El problema es que a medida que se multiplican los riesgos en un mundo “sediento de energía”, las tensiones geopolíticas abren muchas dudas respecto a la fortaleza de la cooperación internacional para afrontar las incertidumbres y la inestabilidad que se avecinan. “Los responsables políticos enfrentan desafíos de seguridad energética comparables a los de la crisis del petróleo de 1973. Sus decisiones deben equilibrar seguridad, asequibilidad, acceso, competitividad y clima”, advierte la AIE.

Si se analiza la historia del sector energético en las últimas décadas —sostiene Birol— no hay otro momento en que las tensiones en materia de seguridad energética hayan afectado simultáneamente a tantos combustibles y tecnologías. “Las incertidumbres son muchas”, admite la agencia.

La demanda fósil

En todos los escenarios del informe, la oferta mundial de petróleo y gas se mantiene elevada a corto plazo. Con las políticas actuales, la demanda fósil sigue creciendo hasta 2050, una sentencia de muerte para mantener al planeta con un clima estable.

En el escenario de Políticas Declaradas (STEPS), que incluye políticas formalmente anunciadas aunque aún no implementadas y la reducción de barreras para nuevas tecnologías, la demanda fósil se estabiliza hacia 2030. Sólo en el escenario de cero emisiones, el requerimiento de los combustibles contaminantes cae de forma contundente y significativa.

En la primera proyección —políticas actuales—, la demanda de petróleo se eleva a 113 millones de barriles diarios para 2050 —frente a los 105 millones actuales—, principalmente debido a su mayor uso en las economías emergentes para el transporte por carretera, las materias primas petroquímicas y la aviación. También aumenta la demanda mundial de gas natural: 5.600 mil millones de metros cúbicos para 2050 —4.100 actuales—, con las economías en desarrollo de Asia empujando este crecimiento.

En este escenario, las emisiones mundiales anuales de CO2 relacionadas con la energía aumentan de forma ligera pero constante, lo que provocaría un aumento de la temperatura media mundial de aproximadamente 2 °C en 2050 y de 3°C en 2100.

“El escenario de políticas actuales apunta a una dependencia continuada de los combustibles fósiles, una volatilidad persistente del mercado y unos precios de la energía estructuralmente elevados. Esto puede convenir a unos pocos países productores, pero para las economías que representan alrededor del 90 % del PIB mundial, significa una disminución de la competitividad y un bienestar cada vez más expuesto a la voluntad política de los Estados petroleros”, alerta Maria Pastukhova, directora del programa de transición energética del think tank E3G.

Por tanto, “si los países quieren hacer crecer sus economías y proteger a sus ciudadanos de los altibajos de los precios de la energía, deben centrarse sin descanso en la eficiencia energética y la descarbonización de la demanda energética. No se trata solo de medidas climáticas, sino de imperativos económicos”, explica esta experta.

Laurence Tubiana, directora ejecutiva de la Fundación Europea del Clima, prefiere aferrarse al dato más alentador del informe: el avance de la electrificación de la demanda. “Puede que algunos deseen dar marcha atrás, pero la dirección del sistema energético está clara. La era de la electricidad está en marcha. Ahora hay que elegir entre acelerar o pagar más tarde para reparar el daño: cada tonelada de carbono que evitemos hoy nos ahorrará costes mucho mayores mañana”, analiza sobre las proyecciones de la AIE.

Los minerales, otro foco de preocupación

La vulnerabilidad de la cadena de suministro de minerales críticos debido a la alta concentración del mercado es otra amenaza para la consolidación de la transición energética, según el informe. Un solo país —China— es el principal refinador de 19 de los 20 minerales estratégicos relacionados con la energía, con una cuota de mercado promedio de alrededor del 70%.

“Estos minerales son vitales para las redes eléctricas, las baterías y los vehículos eléctricos, pero también desempeñan un papel crucial en los chips de inteligencia artificial, los motores a reacción, los sistemas de defensa y otras industrias estratégicas”, detalla el documento.

La concentración geográfica en la refinación ha aumentado para casi todos los minerales energéticos clave desde 2020, cuando la AIE alertó de esta fragilidad. El níquel y el cobalto son los dos minerales que más tensiones pueden generar a futuro. El informe sugiere que revertir esta tendencia será lento, “lo que exige una acción más contundente por parte de los gobiernos”.

A noviembre de 2025, más de la mitad de estos minerales estratégicos están sujetos a algún tipo de control de exportación. China, por ejemplo, ha impuesto nuevos controles de exportación sobre elementos de tierras raras y componentes de baterías.

En todos los escenarios a futuro, la AIE avizora problemas con los minerales críticos. Tanto con las políticas actuales como con un aumento de la ambición climática, la oferta sigue muy concentrada. Si el mundo avanza hacia las cero emisiones —escenario ideal—, la demanda mundial de minerales críticos se multiplica por tres o cuatro con respecto a los niveles actuales, “intensificando aún más la presión sobre las cadenas de suministros”.

Trump y su efecto arrastre

Según reconocen muchos analistas del sector energético, desde el retorno de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, la AIE ha sido objeto de una “fuerte presión” por parte de su administración para que refleje un futuro más prometedor para los combustibles fósiles. Este lobby —inédito desde que se confecciona este informe— revela que, a diez años de la firma del Acuerdo de París, el compromiso político formal de los países para avanzar hacia un mundo descarbonizado se ha debilitado.

“Estados Unidos se ha retirado del Acuerdo de París, y la nueva ronda de Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) anunciadas hasta 2025 apenas modifica el panorama proyectado en el Escenario de Políticas Declaradas (STEPS)”, lamenta el informe. Algunos países, en particular China, han establecido compromisos ambiciosos pero, en conjunto, “los nuevos compromisos no son suficientes para cambiar el rumbo global de las emisiones”.

La AIE advierte, además, que sin un esfuerzo internacional mucho más intenso para aumentar la inversión en transición energética, especialmente en economías emergentes y en desarrollo, será imposible reducir las emisiones lo suficiente ni garantizar beneficios económicos y sociales tangibles en el corto plazo.

Acabar con la obscena inversión en combustibles fósiles

Para Olivier Bois von Kursk, asesor de política del Instituto Internacional para el Desarrollo (IISD), el nuevo informe de la AIE confirma que apostar hoy por los combustibles fósiles es “apostar en contra del progreso”.

Lo cierto es que desde la firma del Acuerdo de París, la industria fósil ha atentado contra el clima al invertir 20 millones de euros por día en la exploración y producción de petróleo y gas. La cifra surge al cruzar las estadísticas de la AIE, trabajo que ha hecho Zero Carbon Analytics, un grupo de investigación internacional que proporciona análisis y perspectivas sobre el cambio climático y la transición energética. Este monto explica por qué los progresos climáticos tras el Acuerdo de París han sido tan lentos en estos diez años.

La inversión fósil total ha superado los 7.500 millones de euros en la última década. Por cada dólar que esta industria invirtió en energías limpias, gastó 46 dólares en la producción de petróleo y gas. “Para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París es necesario tanto aumentar la inversión en energías limpias como eliminar gradualmente la inversión en combustibles fósiles”, explican los expertos de esta organización.

De esos 7.500 millones de euros, casi dos tercios, 5.000 millones, se han destinado a la exploración y producción de petróleo y gas, a pesar de que numerosos estudios demuestran que nuevos yacimientos llevarían al mundo a superar el objetivo de 1,5 °C del Acuerdo de París. “Tal vez sea conveniente presentar estas cifras a la Iniciativa Climática del Petróleo y el Gas en la COP30”, ha deslizado desde Belém el periodista climático Ed King al conocer estas cifras.

La Iniciativa Climática del Petróleo y el Gas (OGCI) es un grupo liderado por directores ejecutivos e integrado por 12 de las principales compañías energéticas del mundo, que producen alrededor de un tercio del petróleo y el gas en el ámbito mundial. Han participado en las últimas COP para defender el papel clave de la industria fósil en la inversión de energías limpias, una burda y falsa retórica que no tiene ninguna justificación empírica.

Informe del G20: el 1 por ciento con el 41 por ciento

El G20, el grupo que reúne a las 20 mayores economías, lo reconoce en su primer informe sobre la desigualdad, difundido la semana pasada: «Hay una emergencia de desigualdad en el mundo». Encargado por la presidencia del grupo cuando esta estaba ejercida por Sudáfrica, el documento no es representativo, en sus alertas, consideraciones y conclusiones, de lo que piensan y sobre todo de lo que hacen los gobernantes de buena parte de esos países. Detrás del paper hay un grupo de expertos dirigido por el nobel estadounidense Joseph Stiglitz, que hace ya tiempo rompió con el círculo de economistas más promercado, aunque no deja de creer en las bondades de lo que llama capitalismo progresista.

Uno de los datos duros del informe dice que el 1 por ciento más rico de la humanidad se ha quedado con el 41 por el ciento de la riqueza creada desde el año 2000, y el 50 por ciento más pobre con apenas el 1 por ciento. (Probable es que no diga, eso sí, que muchos de los creadores reales de esa riqueza estén dentro de ese 50 por ciento más pobre.) El puñado de milmillonarios concentra en la actualidad 16 por ciento del PBI mundial, el nivel más alto que ha alcanzado a lo largo de la historia; mientras 2.300 millones de personas, un cuarto de los habitantes de la Tierra, padecen de algún grado de inseguridad alimentaria, 335 millones más que en 2019.

En declaraciones al diario español El País, Stiglitz dijo: «Sentimos que hoy existe una crisis de desigualdad con muchas dimensiones, no solo económicas, sino también democráticas». Y apuntó que las naciones con alta desigualdad tienen «siete veces más posibilidades» que las más igualitarias de conocer «un declive democrático». En la primera condición están el 83 por ciento de los países, en los que vive más del 90 por ciento de la población del planeta. «El sistema económico que tenemos hoy en día no está proporcionando bienestar, dignidad ni políticas públicas para la mayoría de la población mundial», le dijo también a El País Adriana E. Abdenur, una científica social brasileña que intervino en el informe.

«Esto requiere una respuesta contundente si no queremos entrar en un círculo vicioso en el que, una vez que haya demasiada desigualdad, los ricos establezcan las reglas del juego para ayudarse a preservar su riqueza. Será muy difícil salir de ahí», completó Stiglitz, firme defensor de imponer gravámenes a los más ricos, individuos y empresas, a nivel internacional y al interior de cada país. La brecha de ingresos y social en general ha crecido, y tiende a seguir creciendo, entre Norte y Sur globales y dentro de cada uno de los países, dijo el economista en otra entrevista. «Hay un sur en el norte que ya no es solo un manchón», graficó.

Tanto Stiglitz como Abdenur ven «un problema grave» en la aparición en escena de las grandes plataformas tecnológicas, que aumentan la concentración de la riqueza y el control social, lo que les permite «perpetuar su poder». «No solo afectan a la política de la forma habitual, a través de la influencia o la financiación de campañas y políticos, sino que también lo hacen de forma indirecta, controlando los medios de comunicación, incluidas las redes sociales. Los algoritmos determinan lo que ve la gente y eso [a su vez] determina cómo la gente ve el mundo», dijo el estadounidense. Abdenur puso también el acento en «el poder de los herederos». La riqueza heredada no ha parado de aumentar en los últimos años, y se prevé que en los próximos se transfiera hacia los herederos unos 70 billones de dólares. «Este es un gran desafío para la movilidad social, la equidad y la igualdad de oportunidades.

Una vez más, la desigualdad de riqueza no es una crisis momentánea, es un problema intergeneracional. Y si no lo abordamos ahora, la situación empeorará en las próximas décadas», dijo la brasileña. Los autores del informe son favorables a crear un panel internacional sobre la desigualdad similar al que aborda el cambio climático. Por lo menos, piensan, crearía conciencia y plantearía alguna que otra salida.

«La santa alianza de la guita»

El 31 de octubre el parlamento francés echó por tierra las pretensiones de los partidos de izquierda (Francia Insumisa, comunistas, socialistas, ecologistas, hasta hace poco unidos en el Nuevo Frente Popular [NFP]) de imponer un impuesto a los más ricos. Se lo llamó tasa Zucman, por el nombre de su impulsor, el joven economista Gabriel Zucman, especializado en el estudio de las desigualdades sociales, y consistía en un gravamen de 2 por ciento anual a los patrimonios superiores a 100 millones de euros (algo menos de 120 millones de dólares). La propuesta fue rechazada por todo el arco de derecha y centro, desde la Agrupación Nacional de Marine Le Pen hasta los partidarios del presidente Emmanuel Macron. «Desalienta la inversión, perjudica a quienes crean riqueza y destruye empleo», dijo en el parlamento el primer ministro Sébastien Lecornu, echando mano a los argumentos clásicos del liberalismo.

La santa alianza de la guita llamó a esa coalición de hecho el diputado de Francia Insumisa Matthias Tavel. Lecornu respondió cuestionando el «patriotismo» de los legisladores situados a su izquierda, alguno de sus colegas del gobierno habló de la tasa Zucman como de un «impuesto bolchevique» y otro de «un impuesto destinado a favorecer a los holgazanes». La propuesta consensuada finalmente por la izquierda era, sin embargo, por presión de los socialistas, bastante más moderada que la que figuraba en el programa del NFP.

A comienzos de año, un estudio de la Dirección Nacional de Finanzas Públicas reveló que entre 2003 y 2022 el ingreso del 0,1 por ciento de los franceses más ricos creció 119 por ciento, y que esta tendencia se verificó, con diferencias de matices, bajo gestiones de distinto signo (liberales y socialdemócratas). Se trata de algo más de 40.500 personas que en 2022 recogieron un ingreso 30 veces superior al del promedio de los franceses. En paralelo, la tasa de pobreza fue situada en 2024 por el Instituto Nacional de Estadísticas y de Estudios Económicos en 15,4 por ciento, alcanzando a casi 10 millones de personas, su nivel más alto desde 1996.

Cómo los milmillonarios esconden sus ingresos

Las discusiones en el parlamento francés a propósito de la tasa Zucman hicieron que en París se llevaran a cabo en los últimos meses diversos encuentros de investigadores de diferentes latitudes sobre la manera de combatir las desigualdades a partir de reformas fiscales. Una de ellas tuvo lugar en mayo y fue organizada por el Observatorio Fiscal de la Unión Europea, que dirige el propio Zucman. «Concentrarse en un caso extremo, el de los milmillonarios, permite observar el conjunto de los sistemas fiscales, su eficacia y su progresividad», dijo entonces el economista. Los investigadores se centraron en algunos casos particulares (Estados Unidos, Francia, Brasil, Italia, Reino Unido, India, Países Bajos) suficientemente importantes como para «elaborar una visión global» sobre cómo actúa ese 1 por ciento más rico de la población a la hora de pagar impuestos. Primera conclusión: los evaden a lo loco.

Segunda: sus ingresos no paran de aumentar, mientras lo que pagan por ellos no para de caer. Saber cuánto ganan es en particular difícil, porque «no se puede hablar de agujeros en los datos que aportan, sino de enormes buracos. Hay que recurrir a documentos financieros para establecer conexiones, y no es nada obvio», comentó Laurent Bach, autor del documento ¿Qué impuestos pagan los milmillonarios?, publicado por el Observatorio. Y un holandés, Wouter Leenders, dijo que «a la inversa del 99 por ciento de la gente, cuyos ingresos se basan en el trabajo, la fortuna de los ultrarricos ni siquiera se funda en los dividendos que obtienen de sus acciones bursátiles, sino que se esconde en los holdings que controlan». El ingreso «en el sentido fiscal del término, es decir lo que es gravable, apenas representa un tercio del ingreso real de los milmillonarios», dijo a su vez Zucman.

En todos los países analizados se vio que una ínfima proporción de los ciudadanos más ricos figuran entre los que más impuestos pagan. «Como la fiscalidad ha dejado de cumplir un papel redistributivo, las desigualdades aumentan», comentó el diario francés L’Humanité. Y citó algunos datos: en Estados Unidos, las 400 personas más ricas tienen una fortuna equivalente al 20 por ciento del PBI, pero pagan impuestos como se si se tratara de gente de clase media baja; en Brasil, el 1 por ciento de los más ricos concentra cerca de la tercera parte de la riqueza nacional, pero están a años luz de aportar al fisco a esa altura. «Brasil es dueño de uno de los sistemas fiscales más injustos del planeta, al estar basado casi exclusivamente en gravar el consumo», dijo en París el economista Theo Ribas Palomo.

A propósito de Brasil, según un estudio reciente de Fiscal Data, entre 2017 y 2023 el 0,1 por ciento más rico de la población aumentó sus ingresos en casi siete puntos porcentuales, cinco veces más que el promedio de los brasileños. La participación en la renta nacional de ese grupo, integrado por unas 160 mil personas, pasó del 9,1 al 12,5 por ciento en esos seis años. Si se toma un conjunto más reducido, el 0,01 por ciento más rico –unas 16 mil personas–, su participación en la renta pasó del 4,3 al 6,2 por ciento en el mismo período, y si se lo amplía al 1 por ciento más rico, alrededor de 1,6 millones de brasileños, también se encuentra un crecimiento claro: su participación en la renta, que era de 20,4 por ciento en 2017, trepó al 24,3 en 2023. La parte más sustancial de los ingresos de este 1 por ciento provinieron de los dividendos y los intereses sobre el capital.

Zonas, agujeros negros, paraísos: la secesión de los ricos

En las últimas décadas, en especial en los últimos años, se han multiplicado en el mundo los espacios en los que los ricos intentan organizar su separación del resto de la sociedad, territorios grandes o pequeños a los que procuran hacer funcionar como si fueran una empresa. En algunos casos pueden ser localidades, como la estadounidense Starbase, surgida en mayo pasado en torno a la base de lanzamiento de cohetes de la SpaceX, la compañía del multimillonario Elon Musk. Tiene poco más de 200 habitantes, su alcalde es un alto cargo de SpaceX y es administrada como si se tratara de una propiedad privada.

Como buen libertariano, Musk, que la promovió, piensa que ese debe ser el modo de organización de las sociedades del futuro: miles de pequeños paisitos sin Estado, con sus propias monedas (cibermonedas), sus propias reglas jurídicas, una especie de jungla medieval en plena era del capitalismo tecno. «En estos años 2020, los que poseen la riqueza soportan cada vez menos el peso de la democracia política y social» y en su carrera desenfrenada por «la ganancia y la renta buscan cada vez más administrar directamente territorios o, como mínimo, organizar su funcionamiento exclusivamente en su propio interés», dice la introducción a una serie de artículos que el portal francés Mediapart consagró a lugares en los que «la riqueza es la norma, la empresa la referencia y la democracia representa una amenaza».

La serie evoca en particular los casos de los microestados de Mónaco y Liechtenstein, enclavados en el corazón de Europa y que funcionan como lavaderos a gran escala, la City de Londres, presentada como «una anomalía democrática y un paraíso privado», el puerto franco de Ginebra, en Suiza, o Gujarat, una suerte de ciudad ultramoderna creada en India en 2006 por fuera de las normas fiscales, financieras y urbanas nacionales para atraer inversores. Pero, en esos espacios ideados a imagen y semejanza de los ideales de los más ricos, entran también countries, barrios privados y utopías de las más locas que apuntan a materializar el sueño secesionista de los libertarianos.

Utopías como Grafton, una localidad de New Hampshire donde unas pocas centenas de ricos fundaron a comienzos de este siglo un «pueblo libre» en el que pretendieron vivir sin regulación alguna, acabaron en la ruina, peleados entre sí y atacados por los osos del bosque lindero.. O Liberland, un no man’s land en la ex-Yugoslavia en el que desde 2015 un multimillonario checo pretende sin éxito fundar una «república libre». Antes de ser presidente de Argentina, en 2019, Javier Milei tomó a este país (todavía) de fantasía como modelo y en una fiesta de disfraces se presentó como un corsario enmascarado y gritó: «Soy el General Ancap [??!!]. Vengo de Liberland, una tierra creada por el principio de apropiación originaria del hombre.

Una tierra de siete quilómetros cuadrados entre Croacia y Serbia. Un país donde no se pagan impuestos, donde se defienden las libertades individuales, donde se cree en el individuo y no hay lugar para colectivistas hijos de puta que nos quieren cagar la vida». Fuera de toda locura, en el mundo hay hoy alrededor de 5.400 sitios que los libertarianos toman como referencia en algún aspecto en sus sueños líquidos de neoliberalismo extremo, dice en su libro El capitalismo de la fragmentación.

El radicalismo de mercado y el sueño de un mundo sin democracia (Paidós, 2023) el historiador de las ideas canadiense Quinn Slobodian. Él los llama zonas, por analogía con las zonas francas industriales: espacios que perforan los sistemas legales de los países, inspirados de territorios «especiales» como Hong Kong, Singapur, Dubái. En esos espacios, dice, donde avanza la desregulación y el autoritarismo, retroceden el derecho (sobre todo de los asalariados y los más débiles) y cualquier forma de democracia.

En América Central y el Caribe han proliferado. Uno de los más emblemáticos ha sido Próspera, una ciudad autónoma creada por un administrador de fondos de inversión venezolano en una zona franca de Honduras. Cuando el gobierno progresista de Xiomara Castro quiso desactivarla, «los libertarianos radicales de Próspera presentaron una demanda ante la OMC [Organización Mundial del Comercio], una organización que aborrecen por ser parte de un sistema multilateral. Pasa siempre así con los neoliberales: repudian al Estado, hasta que, cuando están en dificultades, recurren a él», dijo Slobodian.

* Licenciado en Recursos Humanos, Universidad de la Marina Mercante, Argentina, Jefe de Recursos Humanos de TCba Centro de Diagnóstico. Publicado en Brecha, Uruguay