Tiempo de trabajo … ¿tiempo de los Milei?

Eduardo Camín

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) presentó una nueva nota técnica titulada “¿Cuántas horas se trabajan en América Latina? Indicadores del tiempo de trabajo y su organización”, elaborada por la especialista en Salarios y Tiempo de Trabajo de OIT Cono Sur, Sonia Gontero, que analiza la duración y organización de la jornada laboral en la región a partir de datos armonizados del portal ILOSTAT.

Y la primera conclusión es que América Latina trabaja cinco horas más por semana que los países de altos ingresos, según nueva nota técnica de la OIT, esta revela que, en promedio, las personas ocupadas en América Latina y el Caribe trabajan 40 horas efectivas por semana, superando en cinco horas el promedio de los países de la OCDE. La región presenta además una marcada desigualdad de género y una alta incidencia de jornadas laborales excesivas.

“El tiempo de trabajo es un elemento central de la calidad del empleo y del bienestar de las personas. Su medición permite comprender mejor cómo se distribuye la carga laboral entre hombres y mujeres y entre diferentes grupos ocupacionales”, explicó Sonia Gontero, autora del informe.

La nota advierte que uno de cada cinco trabajadores en América Latina labora más de 48 horas semanales, cifra superior a la observada en Europa y América del Norte. Esta situación, según la OIT, puede tener efectos negativos en la salud de los trabajadores y en la productividad de las empresas, al aumentar los niveles de fatiga, errores y ausentismo.

Además, Gontero agregó “Las jornadas excesivas afectan el bienestar de las personas y pueden repercutir también en la eficiencia empresarial. Promover un equilibrio adecuado entre trabajo y vida personal es clave para el desarrollo sostenible”,

El informe también destaca una brecha de género persistente: en promedio, los hombres trabajan 42,7 horas efectivas por semana frente a 36,9 horas en el caso de las mujeres. Sin embargo, al considerar el tiempo destinado al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, la carga global de trabajo es mayor para las mujeres, evidenciando la necesidad de avanzar en políticas de corresponsabilidad y conciliación.

El informe también destaca una brecha de género persistente: en promedio, los hombres trabajan 42,7 horas efectivas por semana frente a 36,9 horas en el caso de las mujeres. Sin embargo, al considerar el tiempo destinado al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, la carga global de trabajo es mayor para las mujeres, evidenciando la necesidad de avanzar en políticas de corresponsabilidad y conciliación.

La OIT subraya además la importancia de recopilar más y mejores estadísticas sobre formas flexibles de organización del tiempo de trabajo, como el teletrabajo, la semana comprimida o los bancos de horas, que están ganando relevancia en la región.

“Los cambios tecnológicos, demográficos y climáticos impulsarán una mayor demanda de flexibilidad laboral. Contar con información estadística sólida sobre estos mecanismos es esencial para diseñar políticas laborales basadas en evidencia”, concluye el documento.

El capitalismo y su locura

La compulsión de repetición o, simplemente, la repetición per se es un concepto que Sigmund Freud definió para intentar dar un fundamento al impulso de los seres humanos a repetir actos, pensamientos, sueños, juegos, escenas o situaciones desagradables o incluso dolorosas. Algunos de los discursos actuales con su retórica parecieran formar parte de este estado de cosas. Vivimos en el eterno retorno de una época marcada por la conjunción de múltiples crisis, donde cada una de ellas revela deficiencias arraigadas desde hace mucho tiempo en nuestros sistemas y políticas imperantes.

Detrás de esas fallas se esconden desigualdades estructurales que, con cada perturbación, llevan a millones de personas a quedarse aún más rezagados.

En la actualidad se desarrolla en algunos países capitalistas occidentales una compleja discusión, académica y política, sobre los cambios que se están produciendo en la realidad laboral; sin dudas esta discusión incluye temas sumamente variados, que hacen referencia al sentido del trabajo, la supuesta crisis de centralidad del mismo, las formas no mercantiles de trabajo, los cambios en el trabajo asalariado y en la organización social de la producción, las consecuencias de esos cambios en la estructura social, las propuestas políticas de reducción del tiempo laboral o de disociación de trabajo y renta.

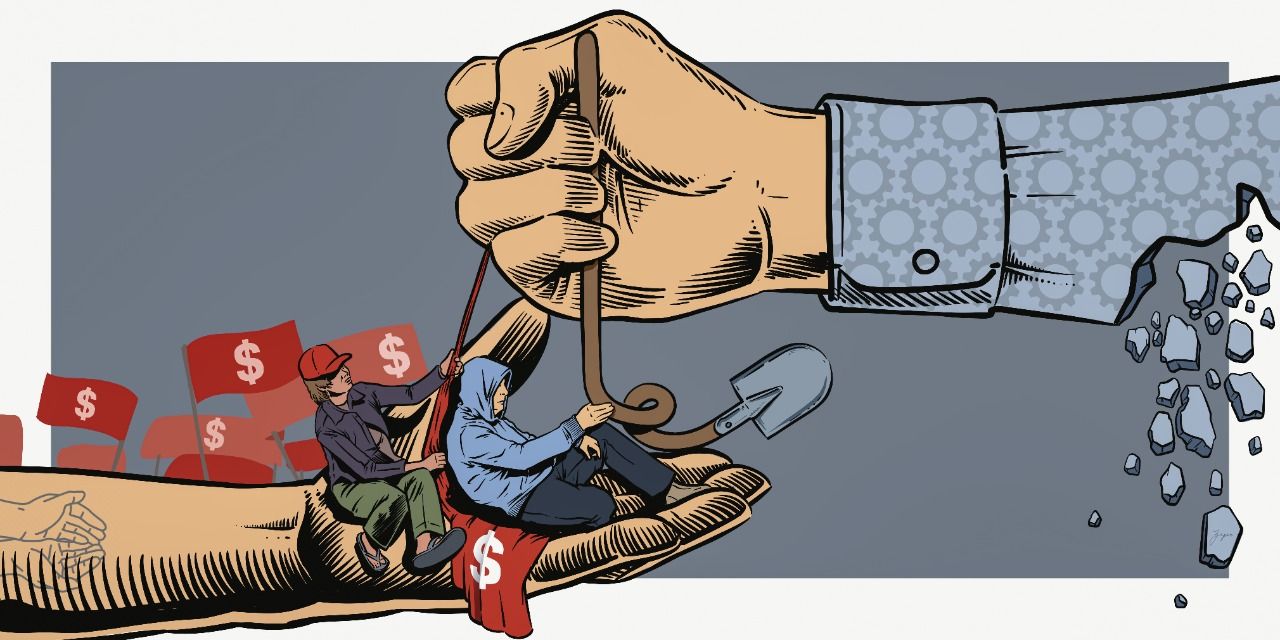

O reformas laborales que constituyen un retroceso ignominioso para las condiciones de los trabajadores el planteo del Presidente Milei en Argentina va en ese sentido. En efecto “el gran economista que vive de los préstamos” tras el triunfo en las elecciones legislativas, el presidente Javier Milei confirmó su intención de avanzar con una reforma  laboral.

laboral.

En una reciente entrevista, Milei afirmó que “debe haber una modernización laboral” y que no van “por los derechos de nadie”. De acuerdo con los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la informalidad laboral (es decir, puestos de trabajo que no cuentan con estabilidad, aportes jubilatorios, obra social o vacaciones pagas) alcanzó al 43,2% del total de puestos de trabajo en el segundo trimestre de 2025, lo que implica un aumento de 1,6 puntos con respecto a igual período de 2024, bajo el gobierno de Milei, por las dudas.

Si bien el Poder Ejecutivo no presentó de manera oficial su propuesta de reforma laboral, un proyecto de ley de la diputada nacional de La Libertad Avanza Romina Diez ; al igual que las declaraciones del secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Jorge Cordero; y la reforma laboral incluida en el DNU 70/2023 (luego impugnada por la Justicia) sirven de base para anticipar los puntos que podría abordar el proyecto de ley, que aplicará para los nuevos puestos de trabajo, un retorno en regla al Siglo XIX, con jornadas laborales de 12 horas, en la antítesis de lo que pregona la OIT.

Un análisis mas dialéctico

En realidad, el objetivo de este artículo no es entrar a analizar un sin número de discusiones bizantinas, sino abordar algunos aspectos de una tarea que desde nuestro punto de vista resulta previa: la de entender las implicaciones teóricas del concepto de trabajo que subyace a las mismas, y hacerlo desde la tradición de teoría social crítica que se inició con la obra de Marx, esa doctrina que odia los Milei y tantos otros.

Porque analizar desde una visión marxista, el tiempo de trabajo debemos entender que es el elemento central que determina el valor de las mercancías y la fuente de la plusvalía (explotación capitalista). El tiempo que las personas destinan al trabajo remunerado genera un creciente interés en comparación internacional como medida de bienestar. No obstante, su medición requiere consenso sobre los conceptos, las fuentes de datos y las metodologías utilizadas.

Sabemos que Marx concibe el trabajo como una actividad natural y esencial del ser humano para transformar la naturaleza y satisfacer sus necesidades. En el capitalismo, el valor de una mercancía está determinado por la cantidad de trabajo socialmente necesario para producirla.

No se refiere al tiempo individual que cada persona tarda, sino al tiempo promedio requerido para producir una mercancía bajo las condiciones normales de producción y con el grado medio de habilidad e intensidad vigentes en la sociedad en un momento dado.

El tiempo que el trabajador emplea para producir un valor equivalente a su propio salario, es decir, para reponer el valor de su fuerza de trabajo. El tiempo restante de la jornada laboral, durante el cual el trabajador sigue produciendo valor, pero este valor no le es remunerado; es la fuente de la plusvalía. La plusvalía (ganancia del capitalista) es la diferencia entre el valor total que el trabajador produce y el salario que recibe. Para Marx, esto constituye la base de la explotación capitalista.

Sin dudas que la duración de la jornada laboral es variable y objeto de lucha constante entre la clase trabajadora y los capitalistas. Los capitalistas buscan extenderla para maximizar la plusvalía, mientras que los trabajadores luchan por reducirla para mejorar sus condiciones de vida.

Lo contrario de lo que está sucediendo en América Latina, aunque debemos destacar que en el seno de UE cada vez que una expresión de trabajadores habla de reducir su tiempo de trabajo las cámaras empresariales ponen el grito en cielo. En la realidad más del 60 por ciento de la población mundial empleada trabaja en la economía informal, con el doble de probabilidades de vivir en la pobreza que los de la economía formal. A su vez están suficientemente reconocidos en la legislación y a menudo desprotegidos en la práctica, y se enfrentan a riesgos mucho mayores en caso de conmociones externas y fluctuaciones de los ciclos económicos.

Lo contrario de lo que está sucediendo en América Latina, aunque debemos destacar que en el seno de UE cada vez que una expresión de trabajadores habla de reducir su tiempo de trabajo las cámaras empresariales ponen el grito en cielo. En la realidad más del 60 por ciento de la población mundial empleada trabaja en la economía informal, con el doble de probabilidades de vivir en la pobreza que los de la economía formal. A su vez están suficientemente reconocidos en la legislación y a menudo desprotegidos en la práctica, y se enfrentan a riesgos mucho mayores en caso de conmociones externas y fluctuaciones de los ciclos económicos.

Cuando el debate de estos temas centrales para mejorar la calidad de vida de la gente sea en estos términos posiblemente se avance, mientras tanto si las lumbreras del pensamiento siguen siendo las redes sociales hay algo que no se está haciendo bien.

*Periodista uruguayo residente en Ginebra, exmiembro de la Asociación de Corresponsales de Prensa de Naciones Unidas (ACANU) en Ginebra. Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)