Chile a las urnas entre el legado del estallido y la restauración del mercado

Matías Caciabue y Paula Giménez

Chile votará el 16 de noviembre nuevo presidente y la elección se dirime entre dos candidaturas fuertes: la oficialista y militante comunista Jeanette Jara, y el ultraderechista José Antonio Kast.

Chile se prepara para una elección que seguirá poniendo a prueba si el estallido social de 2019 fue el inicio de una transformación profunda o un episodio contenido por la institucionalidad. El próximo 16 de noviembre, ocho candidatos competirán por la presidencia, pero la disputa real se concentra entre Jeannette Jara, exministra de Trabajo de Gabiel Boric y militante del Partido Comunista, y José Antonio Kast, representante de la extrema derecha que reivindica la hrencia pinochetista. Más que a una elección, el país se enfrenta a un plebiscito sobre su rumbo político: avanzar hacia la justicia social o restaurar el orden neoliberal.

Para poder analizar la disputa electoral de noviembre no podemos dejar de mencionar algunos elementos del pasado reciente. La revuelta masiva, iniciada por estudiantes en el metro de Santiago, logró articular a trabajadores, feministas, pueblos originarios y sectores medios endeudados en una inédita confluencia popular. Sin embargo, el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución trasladó esa fuerza de las calles al plano institucional, transformando la revuelta en proceso controlado.

El ciclo constituyente posterior, pese al entusiasmo inicial y a la victoria del Apruebo en 2020, terminó desactivado. La propuesta de nueva Constitución fue rechazada en el plebiscito del 2022 y el posterior Consejo Constitucional, dominado por la derecha, devolvió la iniciativa al bloque conservador. En pocos años, el impulso transformador se convirtió en frustración, revelando el límite de una transición que sigue blindada por la Constitución de 1980. Pero aquella irrupción de 2019 dejó una huella persistente: la certeza de que una organización social desde abajo, sostenida por las mayorías, puede desafiar la hegemonía neoliberal y abrir un nuevo horizonte de justicia y dignidad.

El legado de Boric

El gobierno de Boric llega a esta cita electoral con un legado ambivalente. Cumplió en cierta forma con avances en materia laboral y social, como la reducción de la jornada a 40 horas (baja de 45 a 44 horas semanales en abril de 2024, luego a 42 horas en abril de 2026, y finalmente a 40 horas en abril de 2028) o el copago cero en salud. Pero mantuvo intacta la arquitectura económica heredada de la dictadura.

El gobierno de Boric llega a esta cita electoral con un legado ambivalente. Cumplió en cierta forma con avances en materia laboral y social, como la reducción de la jornada a 40 horas (baja de 45 a 44 horas semanales en abril de 2024, luego a 42 horas en abril de 2026, y finalmente a 40 horas en abril de 2028) o el copago cero en salud. Pero mantuvo intacta la arquitectura económica heredada de la dictadura.

El presidente más joven y más votado de la historia chilena administró el modelo que prometió transformar. En esa contradicción se forjó la oportunidad del bloque conservador para reorganizarse bajo el discurso de la “seguridad”, desplazando el debate sobre desigualdad, vivienda o pensiones. Así, la política chilena vuelve a girar en torno a la estabilidad del mercado antes que las necesidades populares urgentes.

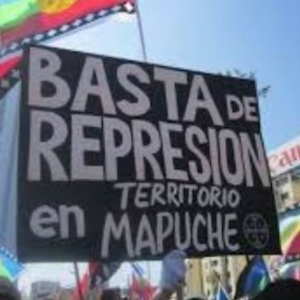

La cuestión mapuche sigue siendo una herida abierta que ningún gobierno ha querido o sabido resolver. En las regiones del Biobío, la Araucanía y Los Ríos, comunidades originarias denuncian que el Estado continúa actuando bajo una lógica de control y criminalización. La reciente “consulta indígena” impulsada por el Ejecutivo fue rechazada por amplios sectores del pueblo mapuche, que la consideraron un trámite al servicio del poder dominante. La demanda de autonomía, restitución territorial y respeto a la cosmovisión mapuche no puede seguir tratándose como un problema de orden público. La autodeterminación indígena es parte del debate pendiente sobre el tipo de Estado que Chile necesita: uno plurinacional o uno que perpetúe la exclusión.

No puede omitirse la deuda represiva que persiste en la memoria colectiva chilena. Entre octubre y diciembre de 2019, las fuerzas de seguridad ejercieron una violencia sistemática contra la población movilizada: decenas de personas fueron asesinadas, más de cuatrocientas sufrieron traumas oculares por disparos de perdigones y miles fueron detenidas de manera arbitraria.

Organismos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch documentaron casos de torturas, abusos sexuales y uso desmedido de la fuerza. Sin embargo, la respuesta judicial avanzó con lentitud, y la mayoría de los responsables permanece impune. Esa impunidad, sumada a la falta de una reparación integral para las víctimas, se transformó en un símbolo del fracaso de la transición y de los límites del Estado chileno para reconocer y asumir su propia violencia institucional.

Otro de los ejes estratégicos de esta elección es el litio. En el corazón del desierto de Atacama, Chile concentra una de las mayores reservas mundiales del “oro blanco”, recurso clave para la transición energética global y la electroportabilidad, rasgos claros de esta Nueva Fase del capitalismo. La demanda mundial de litio ha crecido de forma exponencial. En 2021, el consumo mundial rondaba las 95.000 toneladas, pero para 2024 (según datos de la Agencia Internacional de la Energía) esa cifra ya había alcanzado las 205.000 toneladas.

Las proyecciones indican que para 2040 el consumo superará las 900.000 toneladas, impulsado principalmente por la expansión del mercado de baterías para vehículos eléctricos. Chile, con reservas estimadas en 9,3 millones de toneladas métricas, se consolidó en 2024 como el segundo mayor productor de litio del mundo, con una producción anual de 44.000 toneladas métricas. El gobierno de Boric anunció un plan nacional con participación estatal, pero sin romper con los marcos del libre comercio ni con los tratados que blindan los intereses de las transnacionales.

Si bien la minera estatal chilena, Codelco, tiene gran parte de la producción a cargo, empresas como SQM y Albemarle siguen controlando la producción y cadena de valor, mientras nuevas corporaciones presionan por ingresar bajo el argumento del desarrollo verde. La disputa por el litio no es técnica: es política. Definir quién controla la riqueza del subsuelo equivale a decidir si Chile sigue exportando recursos con escasa soberanía o si avanza hacia una industrialización con redistribución de riqueza, justicia social y respeto ambiental.

Noviembre en disputa

La candidata a la presidencia de Chile, Jeannette Jara, encarna la posibilidad de recuperar el hilo popular que abrió el estallido. Desde su programa, “Un Chile que Cumple”, Jara propone fortalecer derechos laborales y salarios, avanzar hacia salud y educación universales, garantizar pensiones dignas y vivienda, impulsar innovación, energías limpias y pymes, proteger el medio ambiente, descentralizar el Estado y promover transparencia. Incluye además seguridad ciudadana preventiva y reformas policiales con enfoque de derechos humanos, junto a una perspectiva feminista que busca paridad y erradicación de la violencia contra las mujeres.

En un país donde las élites conservan el control de los medios y la economía, su candidatura rompe el cerco simbólico que durante décadas estigmatizó al Partido Comunista. Su origen de clase media baja y su trayectoria en la gestión pública la acercan a una mayoría que vive entre el endeudamiento y la precariedad. Sin embargo, el desafío mayor de Jara será disputar la narrativa y agenda, cómo convertir un proyecto social en esperanza concreta para los sectores que hoy sienten miedo e incertidumbre.

Por otro lado, José Antonio Kast apuesta por restaurar el orden neoliberal con rostro autoritario. Con 59 años, se presenta por tercera vez a la presidencia, tras haber alcanzado la segunda vuelta en 2021, en la que perdió frente a Gabriel Boric. Fue diputado durante cuatro períodos y es fundador del Partido Republicano. Se desempeña como abogado y profesa la fe católica.

Para resultar ganador, un candidato debe obtener más del 50 % de los votos válidos; si no se logra, se realizará una segunda vuelta un mes después, el 14 de diciembre, entre las dos opciones con mayor respaldo. Las proyecciones del Centro de Estudios Públicos (CEP) confirman un escenario de alta competencia y polarización. Jeannette Jara encabeza la intención de voto para la primera vuelta con un 25 %, seguida por José Antonio Kast con un 23 % y Evelyn Matthei con un 12 %. Sin embargo, en el eventual balotaje, la ventaja se inclina hacia la derecha, Jara perdería tanto frente a Kast, por 41 % a 33 %, como frente a Matthei, por 37 % a 33 %.

del Centro de Estudios Públicos (CEP) confirman un escenario de alta competencia y polarización. Jeannette Jara encabeza la intención de voto para la primera vuelta con un 25 %, seguida por José Antonio Kast con un 23 % y Evelyn Matthei con un 12 %. Sin embargo, en el eventual balotaje, la ventaja se inclina hacia la derecha, Jara perdería tanto frente a Kast, por 41 % a 33 %, como frente a Matthei, por 37 % a 33 %.

El contexto regional refuerza el carácter estratégico de estas elecciones. Mientras gobiernos de derecha radicalizada avanzan con discursos de odio y desregulación como el de Javier Milei en Argentina o Donald Trump en Estados Unidos, Chile define si se alinea a esa ola o recupera el horizonte solidario que inspiró a Salvador Allende y que revivió en 2019. La reacción contra los liderazgos populares ha sido intensa, el lawfare contra Daniel Jadue, alcalde de Recoleta, muestra que las élites utilizan el sistema judicial como un brazo más para disciplinar a quienes desafían sus privilegios.

El país que alguna vez fue laboratorio del neoliberalismo hoy es también laboratorio de su crisis. Las calles que gritaron “No son 30 pesos, son 30 años” siguen recordando que las transformaciones profundas no se decretan desde el Congreso, sino que se construyen desde abajo, con organización y conciencia. Chile decidirá si la historia reciente se convierte en un cierre o en un nuevo comienzo. Entre Jara y Kast no solo se elige a un presidente, sino el tipo de sociedad que sobrevivirá a la larga noche neoliberal.