YPF: Juicio millonario en tribunales extranjeros, soberanía en peligro

Horacio Rovelli

La Declaración Universal de los Derechos Humanos manifiesta que sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos.

La Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria (Buenos Aires, 1967) aprobó la incorporación de nuestro país a la Carta de la Organización de los Estados Americanos, de normas más amplias sobre derechos económicos, sociales y educacionales, y resolvió que una convención interamericana sobre derechos humanos determinara la estructura, competencia y procedimiento de los órganos encargados de esa materia.

En nuestra Constitución nacional consta en su art. 75, inciso 22: “Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes.

”La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño; en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. Sólo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo Nacional, previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara”.

Por ende, que este gobierno asuma facultades del Congreso de la Nación es inconstitucional, nulo de nulidad absoluta y causal de juicio político por haber incurrido en acciones incompatibles con los principios republicanos de la Constitución.

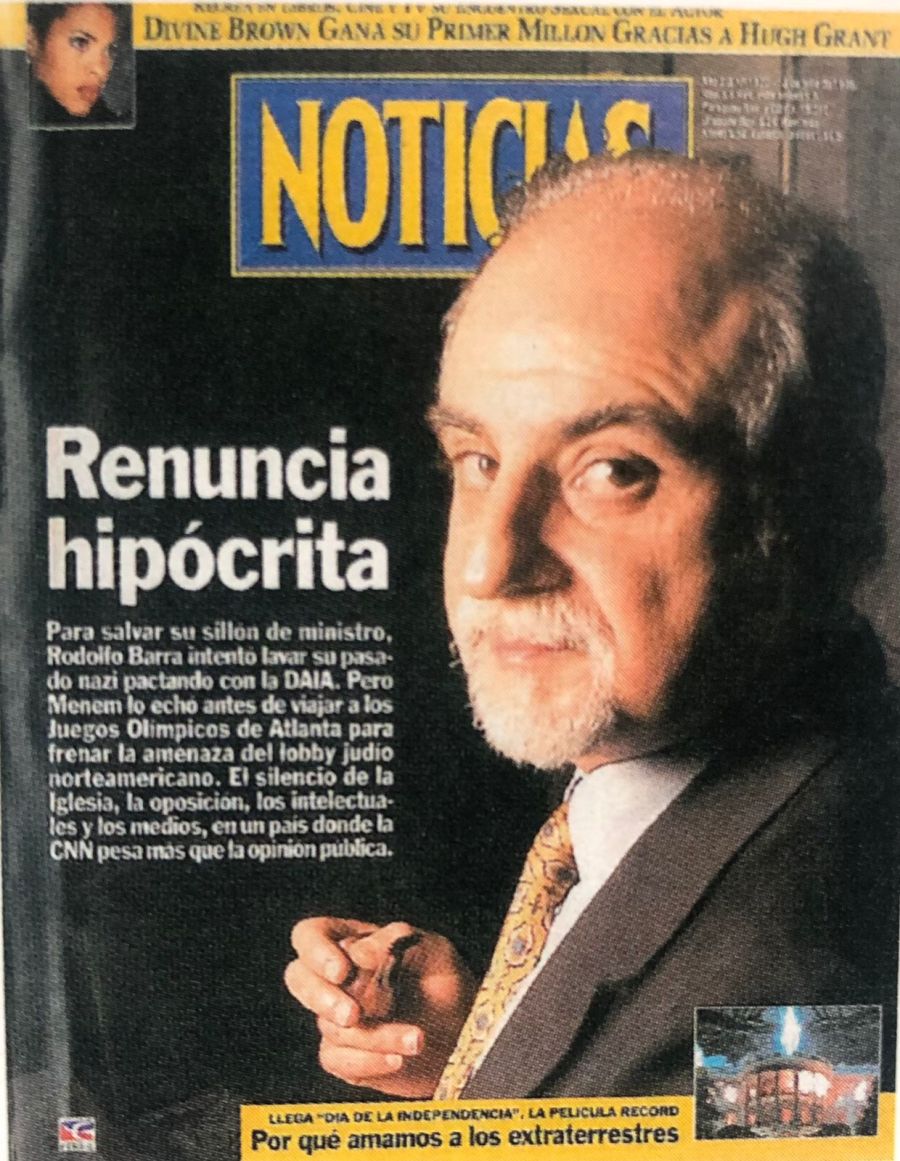

Este gobierno designó a Santiago Castro Videla al frente del cuerpo de abogados del Estado (Procuración General del Tesoro) en reemplazo de Rodolfo Barra, quien en el juicio contra el Estado argentino por YPF S. A. había continuado con la tarea que realizaban sus antecesores.

Castro Videla es socio de Alberto B. Bianchi, quién fue presentado como testigo por Burford Capital en el juicio en Manhattan contra Argentina por YPF S. A., en su condición de experto constitucionalista, hecho que representa un flagrante conflicto de intereses (no nombraron a Alberto Bianchi porque hubiera sido evidente [1] y prefieren nombrar a un socio menor de su estudio).

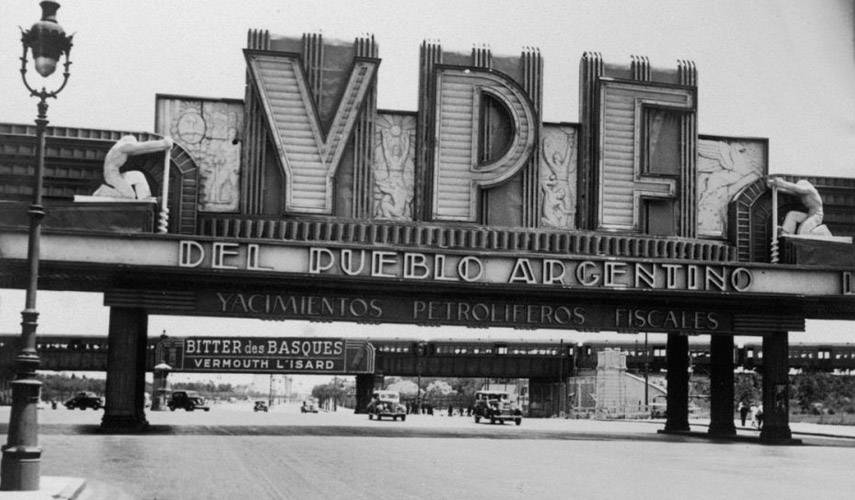

YPF

YPF fue creada el 3 de junio de 1922 a los efectos de que el Estado argentino se apropiase de parte de la renta petrolera, que se disputaban en nuestro país la Royal Shell y la Standard Oil. Se construyó la refinería de Ensenada en 1925, que en esa época era una de las más grandes del mundo, y una amplia red de distribución de combustible en todo el territorio nacional (donde los surtidores de Shell y Standard Oil no llegaban).

YPF fue creada el 3 de junio de 1922 a los efectos de que el Estado argentino se apropiase de parte de la renta petrolera, que se disputaban en nuestro país la Royal Shell y la Standard Oil. Se construyó la refinería de Ensenada en 1925, que en esa época era una de las más grandes del mundo, y una amplia red de distribución de combustible en todo el territorio nacional (donde los surtidores de Shell y Standard Oil no llegaban).

En la campaña presidencial de 1928, Hipólito Yrigoyen prometió nacionalizar el petróleo en la Argentina. En septiembre de 1930 fue derrocado por un golpe militar encabezado por el general José F. Uriburu, y en su gobierno de facto nombró en lugares claves a conspicuos representantes de las dos petroleras: como Vicepresidente a Enrique Santamarina, accionista de Astra, compañía petrolera del grupo Standard Oil; ministro del Interior a Matías Sánchez Sorondo, abogado de la Standard Oil; ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Bosch, presidente de la Compañía Industrial y Comercial de Petróleo, subsidiaria de la Anglo-Persian Oil Company (controlada por Royal Shell) y presidente de la Sociedad Rural.

Pese a la situación creada por el golpe militar en beneficio de las dos grandes compañías extranjeras, YPF siguió siendo referente de precios y distribuyendo el combustible en todo el país. Logró su “cenit” durante el peronismo, que fortaleció la empresa estatal y nacionalizó la distribución del gas con la creación de Gas del Estado, con la que realizó el gasoducto en su momento más largo del planeta, de Comodoro Rivadavia a Buenos Aires, por lo que se dejó de “ventear” gas y se generó con ello energía.

Política que se plasmó en el art. 40 de la Constitución nacional de 1949: “Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedades imprescriptibles e inalienables de la Nación, con la correspondiente participación en su producto que se convendrá con las provincias”.

La “revolución fusiladora” y el gobierno de Arturo Frondizi acordaron con el FMI, cuya primera condición fue favorecer el desembarco del capital trasnacional y esencialmente en el área energética, que incluyó los contratos de exploración y producción firmados con empresas extranjeras, que el gobierno del Dr. Arturo Illia derogó no bien asumió en octubre de 1963.

El golpe militar del 28 de junio de 1966 retomó la política de contratos petroleros de Frondizi. El tercer gobierno peronista volvió a centrar y regular la actividad energética por el Estado, pero un nuevo golpe militar en marzo de 1976 comenzó a desandar el camino y realizó nuevos contratos a los que Martínez de Hoz denominó “privatización periférica”, principalmente con grupos locales (Pérez Companc; Bulgheroni; el grupo Astra —en esa época de la familia Grüneisen, luego vendida a Repsol en 1999—; el grupo Eurnekian con Compañía General de Combustible S. A.; Pluspetrol de la familia Rey-Rodríguez; etc.).

En forma sinuosa, con avances y retrocesos, el gobierno de Alfonsín llevó adelante el mismo camino que la dictadura. Con Menem, YPF se convirtió en sociedad anónima, mediante el Decreto 2778/90, y fue privatizada al ser vendido el 82% de su paquete accionario a la española Repsol en 1999. Entre 1999 y 2012, Repsol se encargó de dilapidar las reservas de hidrocarburos y sobreexplotar los pozos, sin casi realizar tareas de exploración, provocando una fuerte caída de las reservas conocidas.

En forma sinuosa, con avances y retrocesos, el gobierno de Alfonsín llevó adelante el mismo camino que la dictadura. Con Menem, YPF se convirtió en sociedad anónima, mediante el Decreto 2778/90, y fue privatizada al ser vendido el 82% de su paquete accionario a la española Repsol en 1999. Entre 1999 y 2012, Repsol se encargó de dilapidar las reservas de hidrocarburos y sobreexplotar los pozos, sin casi realizar tareas de exploración, provocando una fuerte caída de las reservas conocidas.

Sin embargo, en noviembre de 2011, los técnicos de YPF anunciaron el redescubrimiento de petróleo y de gas (shale oil y gasoil) que se extrae de formaciones rocosas de esquisto bituminoso en Vaca Muerta. YPF S. A., en lugar de invertir en máquinas y equipos para tal fin, continuó con su plan de sobreexplotación y distribuyendo generosas utilidades.

En ese marco, el 16 de abril de 2012, el gobierno argentino anunció la decisión de expropiar el 51% de las acciones de YPF S. A. pertenecientes a la petrolera española Repsol. Días más tarde, la medida fue ratificada por el Congreso nacional, que dio lugar a la Ley 26.741, que declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del paquete accionario.

El juicio a YPF

La familia Eskenazi, a través de las empresas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, poseía acciones por el 25% de YPF, compradas a la petrolera española Repsol en dos operaciones, una a fines del año 2007 y la otra en el año 2011. Adquirieron las acciones a través de préstamos de bancos internacionales y se comprometieron a pagar con el giro de dividendos de sus acciones en la empresa petrolera (acción aprobada por Acta del Directorio de YPF S. A. de esa época).

Según la familia Eskenazi, el pago de los créditos adeudados por el grupo Petersen-Eskenazi se vio interrumpido con la estatización del 51% de las acciones de YPF porque la nueva administración de la compañía prohibió el giro de dividendos, lo que provocó la quiebra del grupo [2], y no pudieron afrontar sus deudas con los bancos extranjeros.

La quiebra de las dos compañías del grupo Petersen-Eskenazi recayó en el Juzgado Mercantil N.º 3 de Madrid, que designó a un síndico y subastó el derecho a litigar. Quien compró esa posibilidad fue el estudio jurídico Burford Capital, ya conocido en nuestro país porque también intervino, con la misma lógica, en el caso de Marsans, la antigua propietaria de Aerolíneas Argentinas.

La demanda principal de Burford Capital se sostiene en que, según el artículo 7° del Estatuto de YPF S. A. (con los que se presentó en los mercados de capitales de Nueva York y de Buenos Aires a vender sus acciones), si alguien compraba más del 15% de la empresa, debería ofrecer lo mismo a todos los accionistas y no sólo a Repsol. Y alega perjuicio porque, tras entrar en la compañía, el Estado decidió suspender el giro de dividendos que había sido acordado entre Repsol y el grupo Petersen, lo que desencadenó que las empresas de los Eskenazi entraran en default al no poder pagar sus deudas, como si el acuerdo de Repsol y Eskenazi no pudiera ser modificado por un nuevo directorio, constituido por la compra del 51% de las acciones por el Estado argentino.

Burford Capital elige para realizar el litigio el juzgado del Distrito Sur de Manhattan (Estados Unidos), que fuera presidido por el juez Thomas Griesa hasta su muerte en diciembre de 2017 y reemplazado por la jueza Loretta Preska.

La jueza determinó que la República Argentina ejerció control indirecto sobre el número requerido de acciones de Repsol el 16 de abril de 2012, activando así sus obligaciones de oferta pública de adquisición. Por lo que el 31 de mayo de 2023 culpó al Estado argentino, pero eximió de responsabilidades a YPF. El 16 de septiembre de 2023, después de un proceso en que se analizó el monto de la indemnización, la magistrada confirmó que la Argentina debería pagar la suma de 16.099 millones de dólares más intereses (que es el valor presente del total de las acciones de YPF S. A.).

En febrero de 2024 (con la firma de Rodolfo Barra), el Estado argentino presentó en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York el primer escrito con los argumentos para que los jueces de segunda instancia revisaran la sentencia de Preska; dicha Corte, a enero de 2025, no se expidió.

Hay varios errores. Desde no contemplar lo que decía el Estatuto de YPF S. A. hasta aceptar mansamente ser juzgados por un distrito municipal como es el Distrito Sur de Manhattan. Además, el gobierno argentino no inició juicio ni en el país ni en el extranjero contra el grupo Eskenazi, claramente favorecido por la venta del litigio por 16 millones de dólares a Burford Capital, estudio que, de cobrar la demanda, lo resarciría con un 30% de esta, cuando su proceder ha sido contra la Nación argentina. Y tampoco inició juicio, ni en el país ni en el extranjero, contra Repsol S. A.

Existe un principio jurídico que manifiesta que un Estado no puede ser enjuiciado por tribunales extranjeros, salvo que expresamente lo acepte; se trata del exequatur, que es el conjunto de reglas conforme a las cuales el ordenamiento jurídico de un Estado verifica si una sentencia judicial emanada de un tribunal de otro Estado reúne o no los requisitos que permiten reconocimiento u homologación.

Y un antecedente valioso de inmunidad de ejecución nos salvaguarda de ser juzgados con normas ajenas a nuestra legislación, y nos preserva de fallos discrecionales o arbitrarios. Nuestro país ya aplicó esta doctrina cuando se  afectó el orden público constitucional argentino (CSJN ante el fallo del juez Thomas Griesa, caso “Clarence Corporation”, 2014). Fue así que desconocimos el reclamo de los holdouts, que solo fue reconocido y aceptado por ley nacional en el gobierno de Macri.

afectó el orden público constitucional argentino (CSJN ante el fallo del juez Thomas Griesa, caso “Clarence Corporation”, 2014). Fue así que desconocimos el reclamo de los holdouts, que solo fue reconocido y aceptado por ley nacional en el gobierno de Macri.

Por lo tanto, el fallo debería ser aceptado por ley por el Congreso de la Nación y, dado que no se respeta nuestra Constitución nacional y nuestro derecho soberano, se debe realizar una campaña de esclarecimiento del caso y que se llame a una consulta popular para que se acepte o se rechace el juicio.

En síntesis

En defensa de la posición del Estado argentino, en su momento, Santiago Pérez Teruel, abogado del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, sostuvo que la ley 26.741 de declarar de utilidad pública a YPF S. A. se basó en la Constitución de la Nación Argentina, que es superior al estatuto privado de la empresa y lo que correspondía hacer era el proceso constitucional vigente de expropiación. Esa decisión se tomó porque había un interés público comprometido, que, en este caso, era el control de una empresa que es clave para el desarrollo estratégico del país.

Los tratados internacionales, el principio de exequatur y el valioso antecedente de la CSJN ante el dictamen de la Procuración General del Tesoro de la Dra. Alejandra Gils Carbó del 5 de abril de 2013 [3] avalan no aceptar el fallo de la jueza Loretta Preska, que es el camino que estaba transitando el procurador Rodolfo Barra.

La pregunta es por qué el gobierno de Milei decide pedirle la renuncia a Rodolfo Barra. Cuál es el interés de este gobierno de pagar un juicio absurdo. Pretende con ello congraciarse con quién.

Y si ello no es también plausible de juicio político al Presidente por “mal desempeño de sus funciones y posible comisión de delitos”.

Notas

[1] Es más, los trascendidos periodísticos aseveraron que primero el gobierno le ofreció el cargo al Dr. Ricardo Rojas, que fue secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (1987-1993), que por obvias razones no aceptó.

[2] La familia Eskenazi es dueña de la Constructora Petersen, Thiele y Cruz S. A., que realizó importantes obras públicas en la dictadura militar y en el gobierno de Raúl Alfonsín, en la época del menemismo diversificó su accionar y adquirió la mayor parte del paquete accionario de los bancos provinciales de Entre Ríos, Santa Fe, Santa Cruz y San Juan, bancos que continúan en sus funciones.

[3] La Corte Suprema de Justicia de la Nación remarcó que el dictamen de la jefa de los fiscales encontraba sustento y era concorde con su jurisprudencia, señalando que, en su dictamen, la procuradora general Alejandra Gils Carbó (del 5 de abril de 2013) había remarcado que el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación sujeta el reconocimiento de la fuerza ejecutoria de una sentencia extranjera a que esta “no afecte los principios de orden público del derecho argentino”. Luego, la jefa de los fiscales había destacado que “tal control está previsto en una abrumadora cantidad de convenios bilaterales e internacionales suscriptos por nuestro país, en concordancia con la gran mayoría de las legislaciones internas que supeditan el reconocimiento y la ejecución de las decisiones foráneas a la condición de que no afecten el orden público o las políticas públicas fundamentales de los respectivos países”.

* Licenciado en Economía, profesor de Política Económica y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica. Analista senior asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).